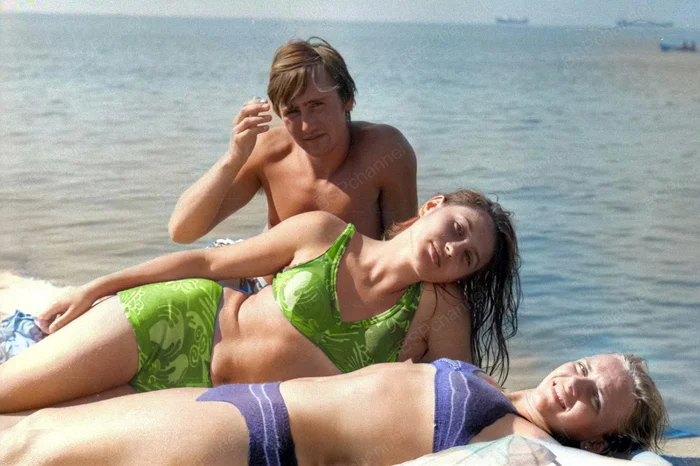

Участники комик-группы «Маски-шоу»: Георгий Делиев, Эвелина Блёданс и Владимир Комаров, 1990-е годы.

Этно-техно жертвоприношение импровизированного В.И. Ленина на рейв-вечеринке.

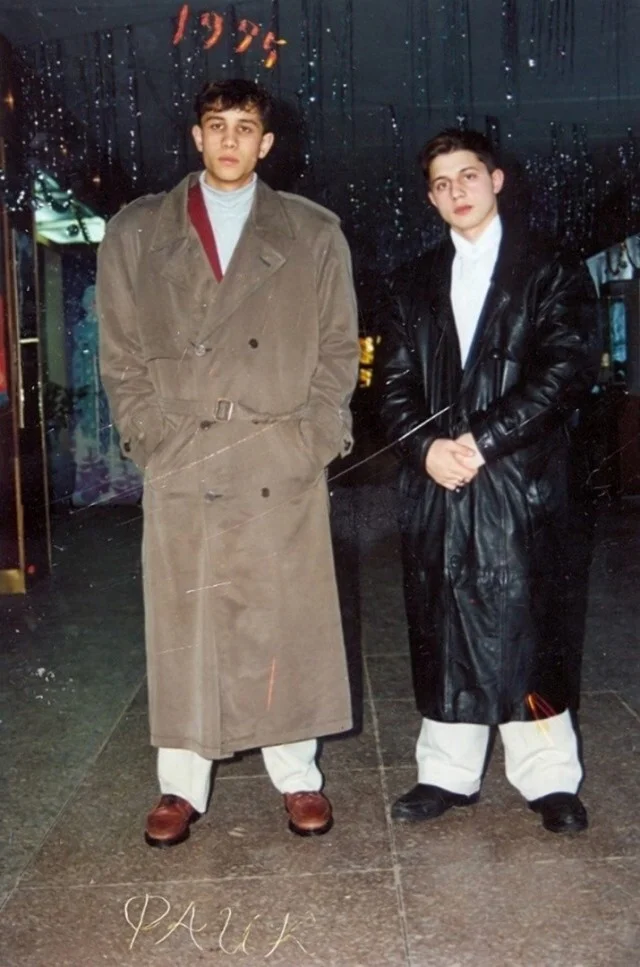

Тула, 1995 год.

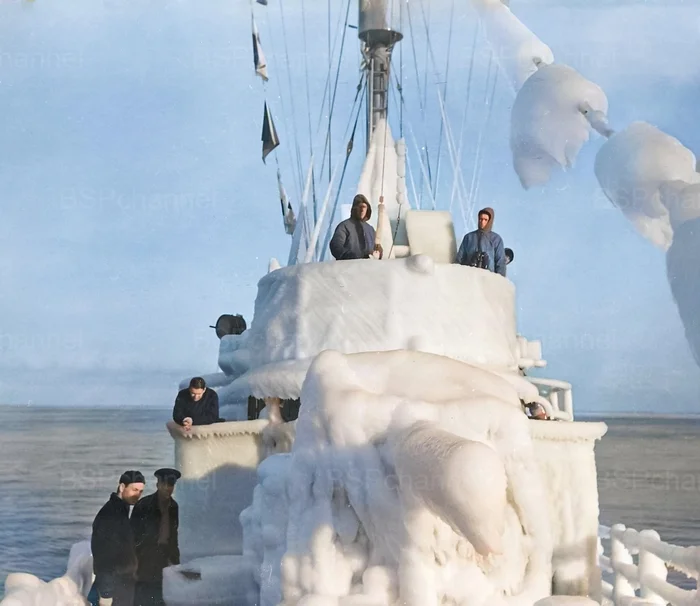

Загрузка продовольствия в атомную подводную лодку.

Гаджиево, Мурманская область, 1996 год.

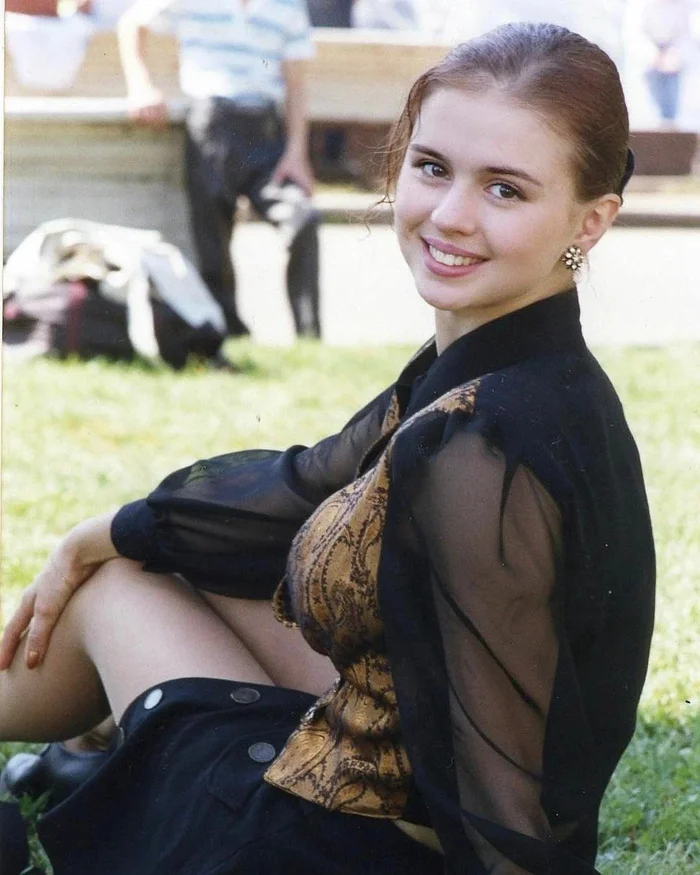

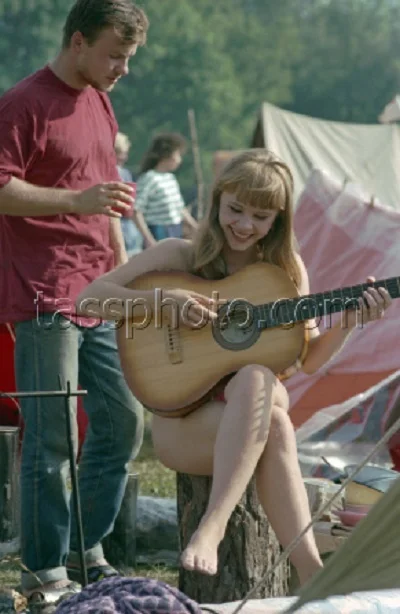

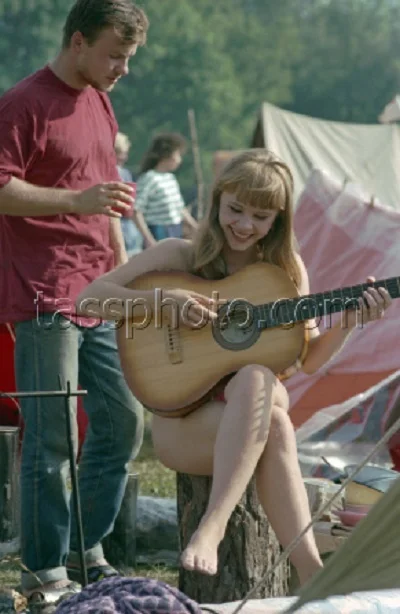

Участница фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

Самарская область, 19 июля 1994 года.

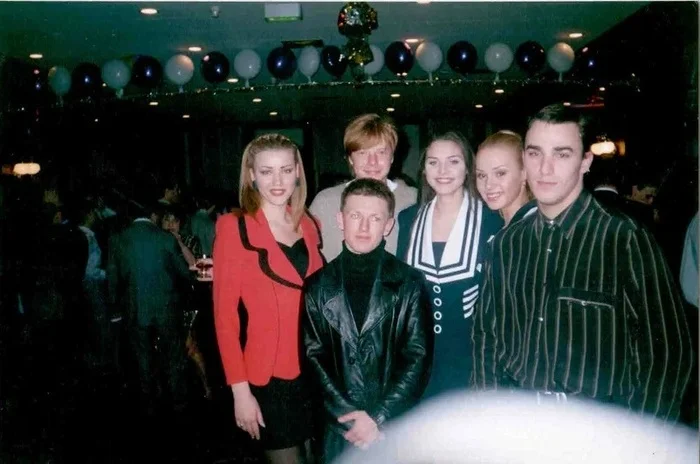

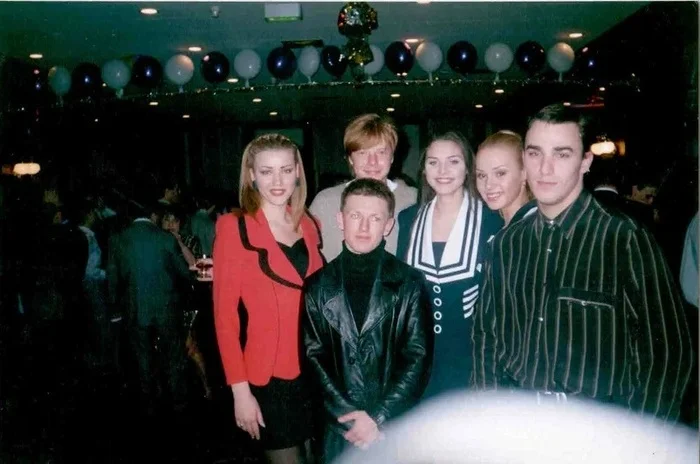

Солисты группы «Иванушки International» с поклонницами, 1990-е годы.

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с наградой премии в номинации «Фольк-группа года» на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Овация» в Москве, 1999 год.

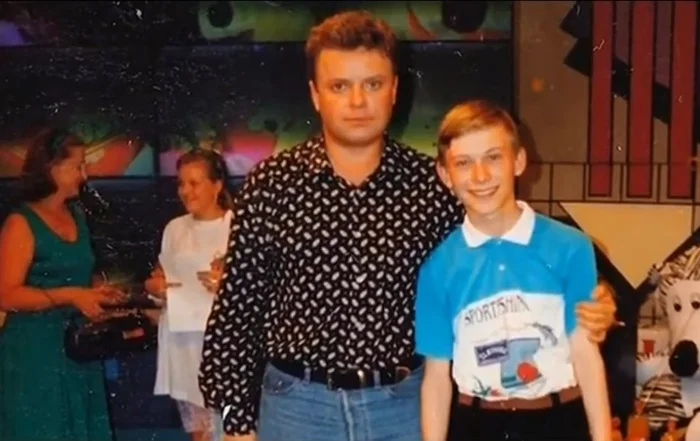

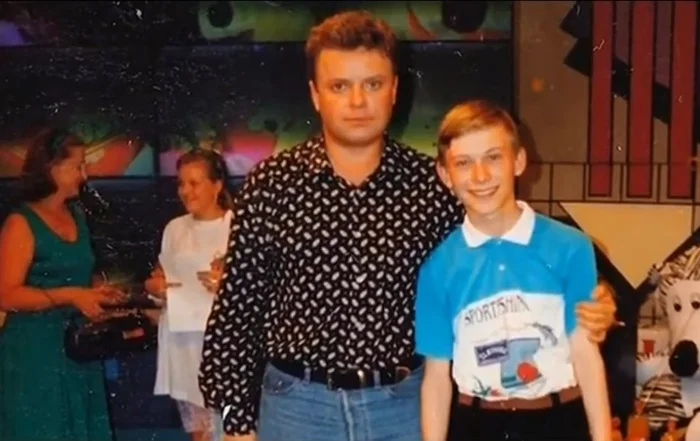

Сергей Супонев с победителем передачи «Звёздный час» в Останкино, 1995 год.

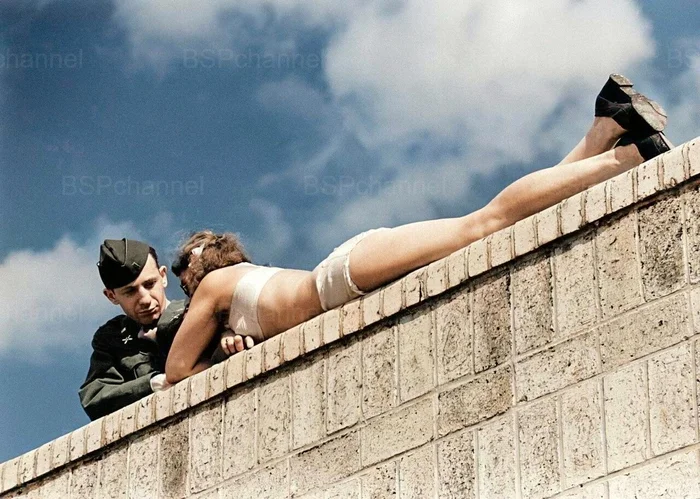

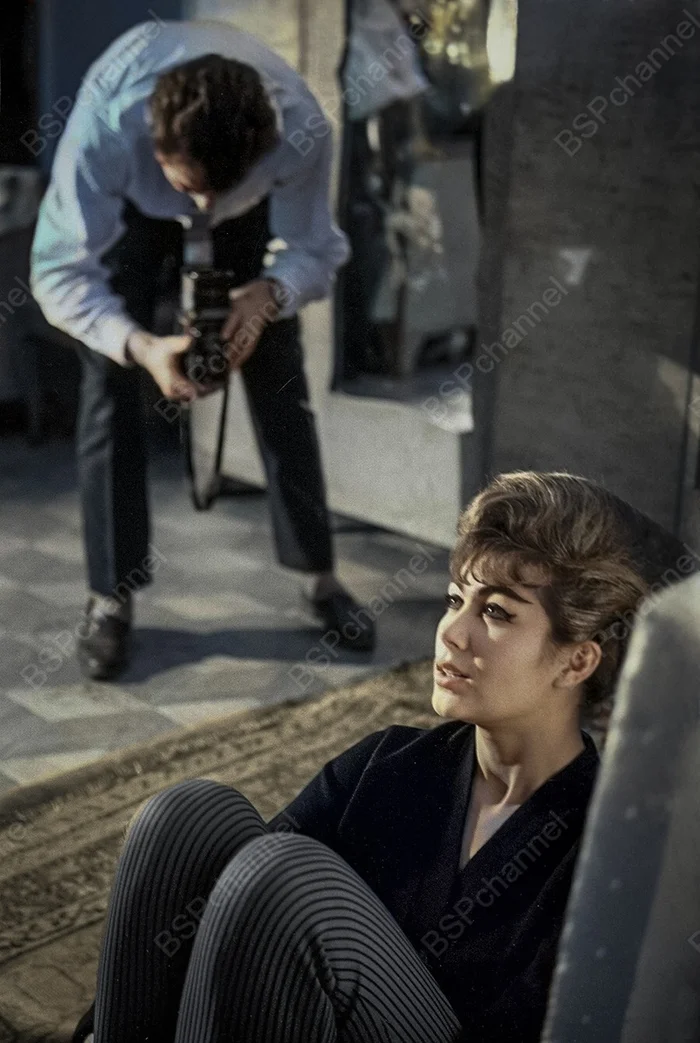

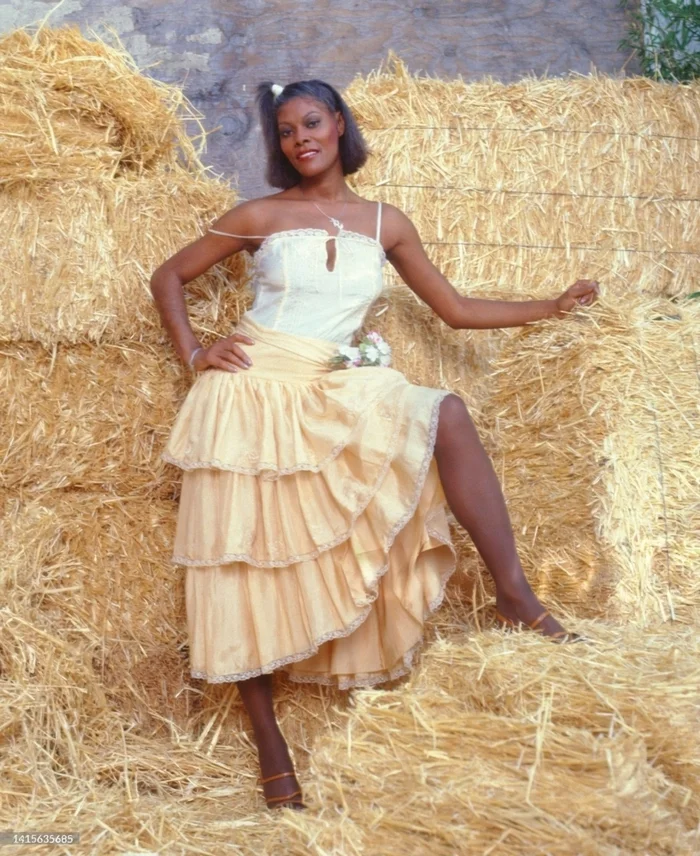

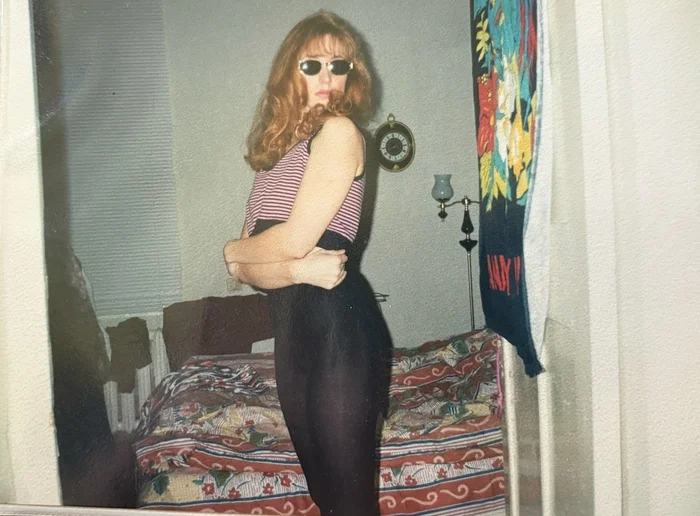

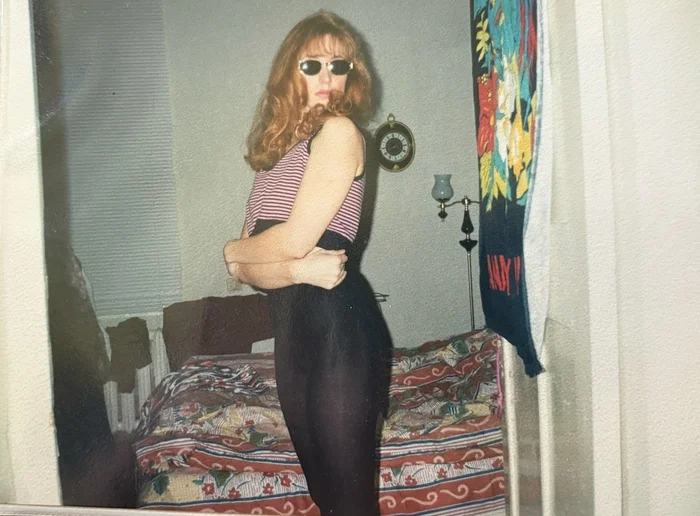

Девушка позирует для фото, 1990-е годы.

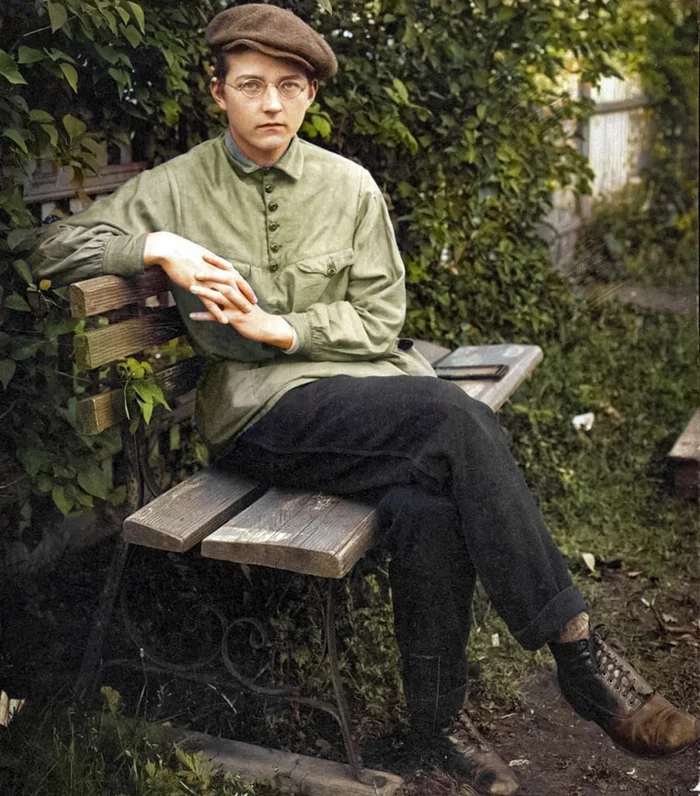

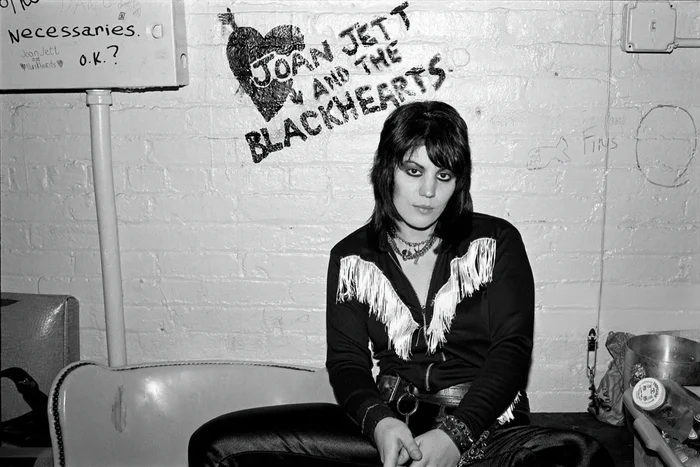

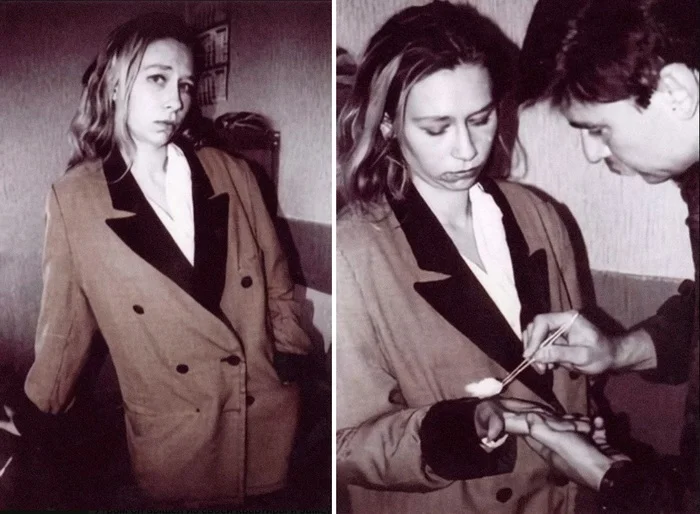

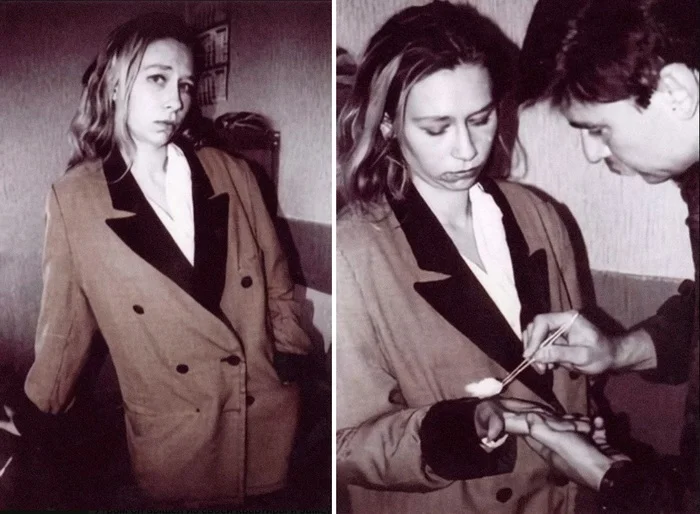

Задержанная «Леди-киллер» после покушения на предпринимателя Александра Шляхтича в Киеве, 1997 год.

17 сентября 1997 года в Киеве было совершено покушение на предпринимателя Александра Шляхтича. Утром он вышел из своей квартиры и заметил у почтовых ящиков девушку в очках и клетчатом пиджаке, с пакетом и газетой в руках. Она подошла и выстрелила. Пуля попала в мобильный телефон Nokia на поясе Шляхтича - это спасло ему жизнь. Попытка второго выстрела завершилась осечкой. Этим воспользовался Шляхтич, повалив нападавшую и удерживал её до приезда милиции. Задержанной оказалась 22-летняя Людмила Тишковец. Пресса окрестила её «леди-киллером», рисуя образ хладнокровной убийцы. Но реальность была иной. После развода родителей Людмила жила с бабушкой, училась плохо, позже начала торговать на рынке. Весной 1995 года она познакомилась с 36-летним рецидивистом Валерием Лукашенко. Через него попала в криминальную среду, начала употреблять наркотики и участвовать в преступлениях. Первое убийство она совершила в октябре 1996 года. Вместе с сообщником остановила водителя «девятки» и, находясь в салоне, выстрелила ему в голову. Машину разобрали и продали на запчасти. Позже Тишковец привлекли к другому делу - её знакомые Лукашенко и Сикач предложили «припугнуть» директора фирмы «Стиплекс». В офисе она ранила секретаря, а затем попыталась убить директора, но промахнулась. В 1997 году Людмиле предложили застрелить Шляхтича за $4 тысячи. Убийство провалилось, и её задержали на месте. Суд приговорил Людмилу Тишковец к пожизненному заключению. Её сообщники получили от 5 до 7 лет. Заказчика сначала оправдали, но позже он был осуждён на 8 лет. Самое строгое наказание получила самая молодая фигурантка дела - вероятно, из-за общественного резонанса и созданного в СМИ образа «женщины-киллера». По данным на 2020 год, Людмила Тишковец продолжала отбывать пожизненное в Качановской колонии под Харьковом.

Борис Ельцин во время церемонии закладки камня часовни у буденновской больницы в память о жертвах теракта, 17 апреля 1996 года.

Девочка выполняет акробатические упражнения под музыку для заработка денег у стены Цоя в Москве, 1990-е годы.

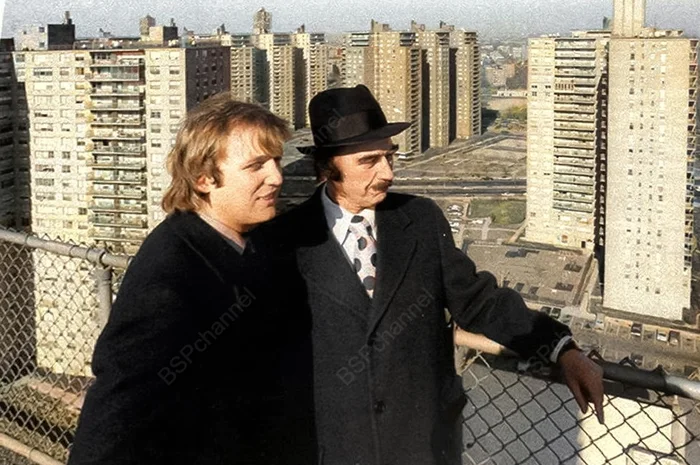

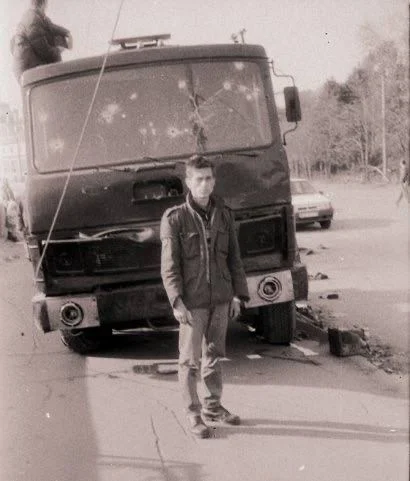

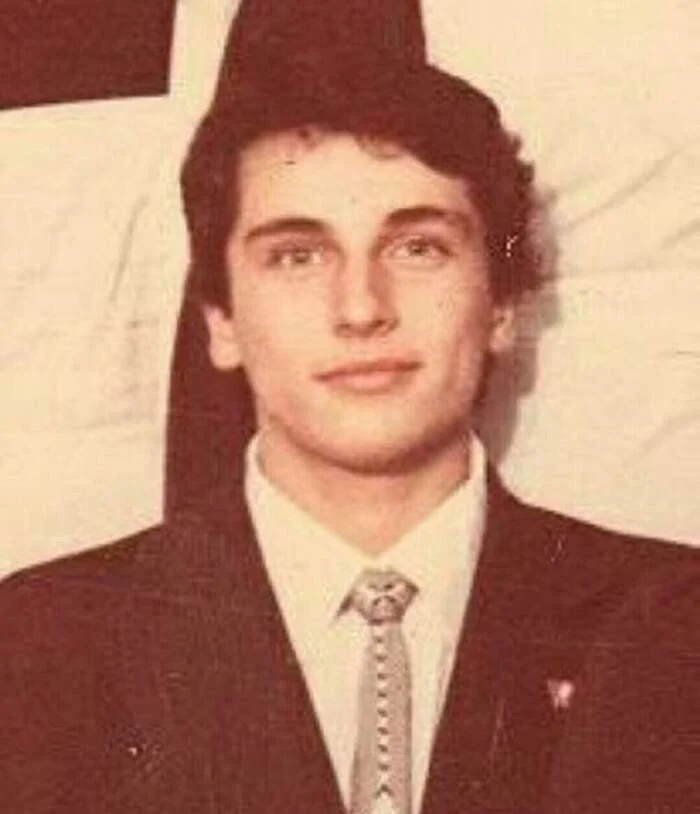

Фото на память из 90-х.

Заметка из газеты о событии:

Внешний вид ресторана произвел весьма сильное впечатление на публику. Все дальнейшие события разворачивались по обычному сценарию. Было много шампанского и вина (разумеется, французского). Были столы "буфет" с весьма стильными и изысканными французскими закусками, вроде "террине" из лосося, куриного филе в желе "порто" и т. д. Была "тронная" речь прославленного кутюрье Пьера Кардена. Гости пили, ели, любовались декором и очень много разговаривали. Щелкали вспышки фотоаппаратов, извивались провода видеокамер. Под вечер чуть ли не все каналы телевидения сообщили о торжественном открытии самого дорогого в Москве ресторана. А ведущие программы "Времечко" под впечатлением от презентации так развеселились, что им даже пришлось прервать прямой эфир...

На открытии "Максима" был широко представлен московский бомонд. Известный режиссёр Марк Захаров устало делился с репортерами своими взглядом на русский и скандинавский модерн, отечественный кутюрье Валентин Юдашкин эпатировал принаряженную публику полотняный летним пиджаком (к слову сказать, во всем мире "Максим" принято посещать исключительно в смокинге), вечно юный танцор Махмуд Эсамбаев в бессменной папахе без устали улыбался. Все знаменитости заявили, что очень рады за Кардена и впредь будут регулярно посещать не только парижский, но и московский "Максим". И только владелец "Кафе Обломов", он же главный редактор русского "Плейбоя", Артем Троицкий честно признался, что предпочитает французской кухне тайскую, а парижский "Максим" видел лишь снаружи...

К сожалению, даже самая блестящая презентация не может дать реального представления о заведении и его будущей работе. Но кое-что уже известно. В "Максиме" будет работать французский шеф-повар Ален Руссэ, прибывший в Москву прямо из парижского Maxim`s. Помогать ему будут два французских sous-chef. Обязанности управляющего возложены на Кристофа Лафита, долгое время работавшего в системе Maxim`s. Остальной персонал набирался в Москве. Меню a la carte ресторана в точности соответствует меню его парижского тёзки.

Благотворительный завтрак в «Макдоналдс» для детей-инвалидов и детей-сирот. Январь 1995 год.

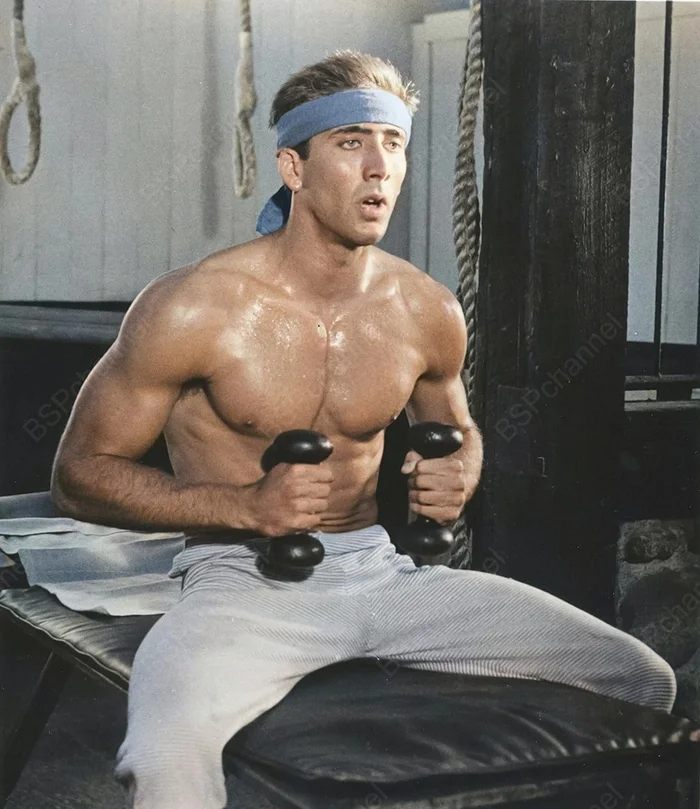

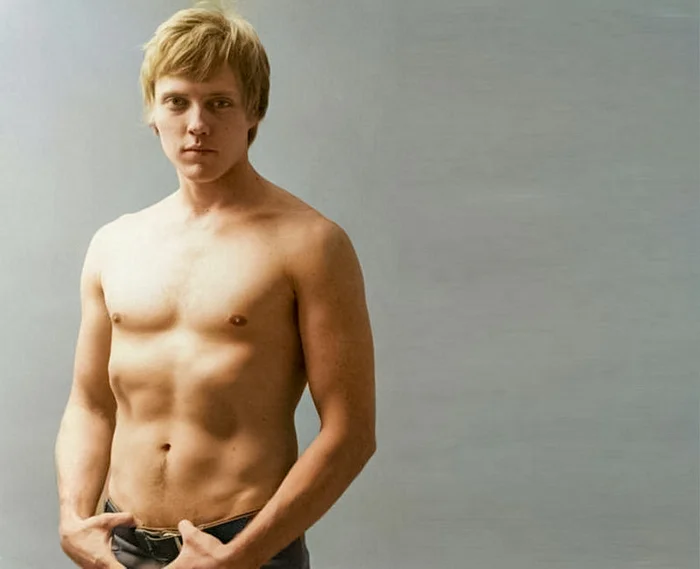

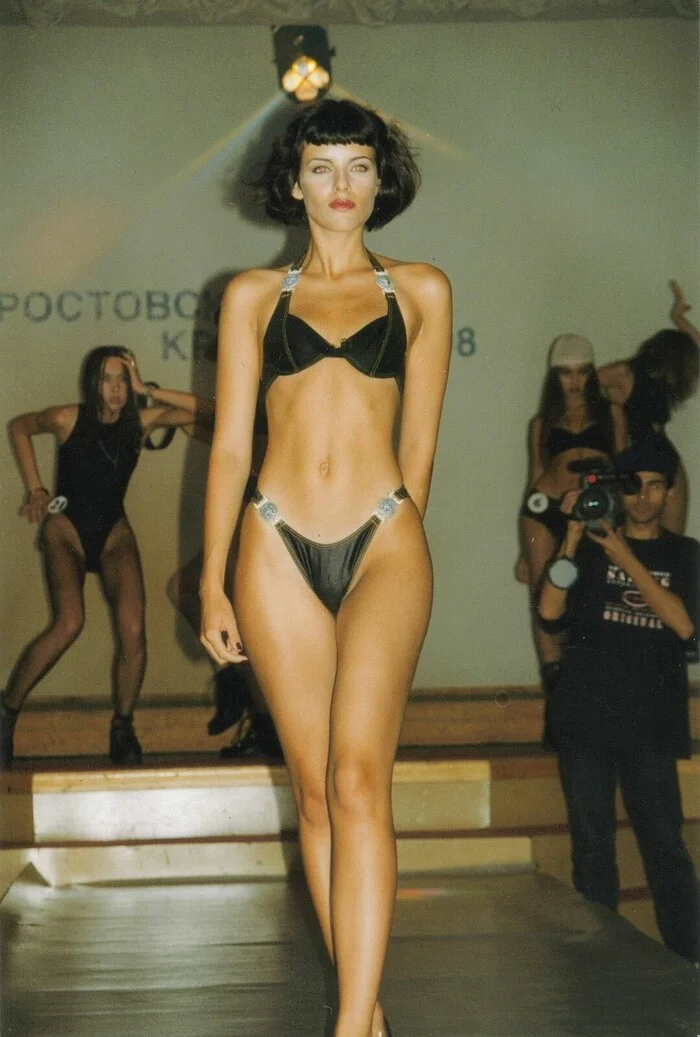

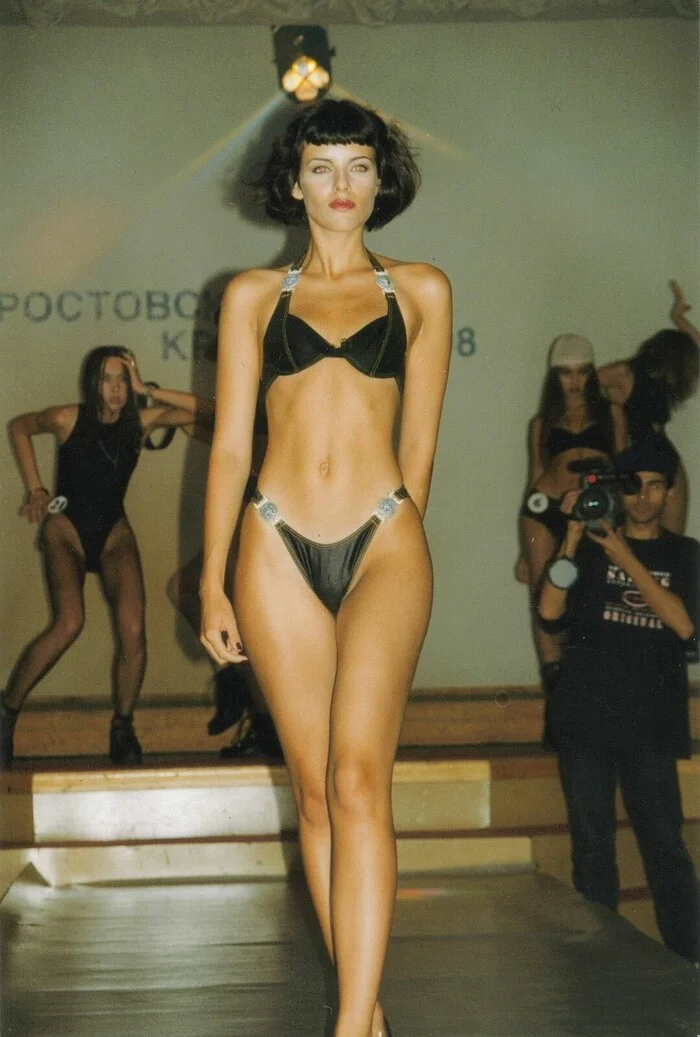

Участница конкурса «Ростовская красавица 1998» Мария Сёмкина, в будущем актриса.

По инициативе прихода Свято-Казанского храма и администрации поселка Давыдовка состоялась научно-практическая конференция, посвященная деятельности тоталитарных сект и противодействию им, 1990-е годы.

Источник

Этно-техно жертвоприношение импровизированного В.И. Ленина на рейв-вечеринке.

Тула, 1995 год.

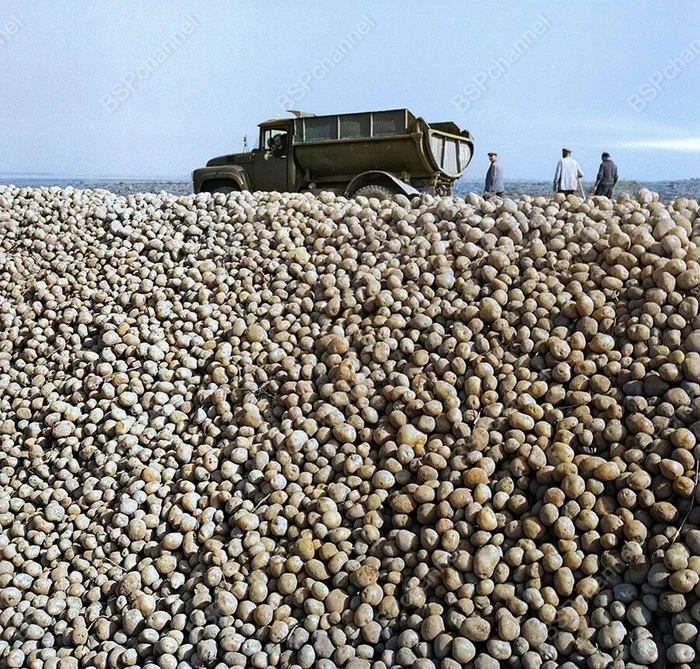

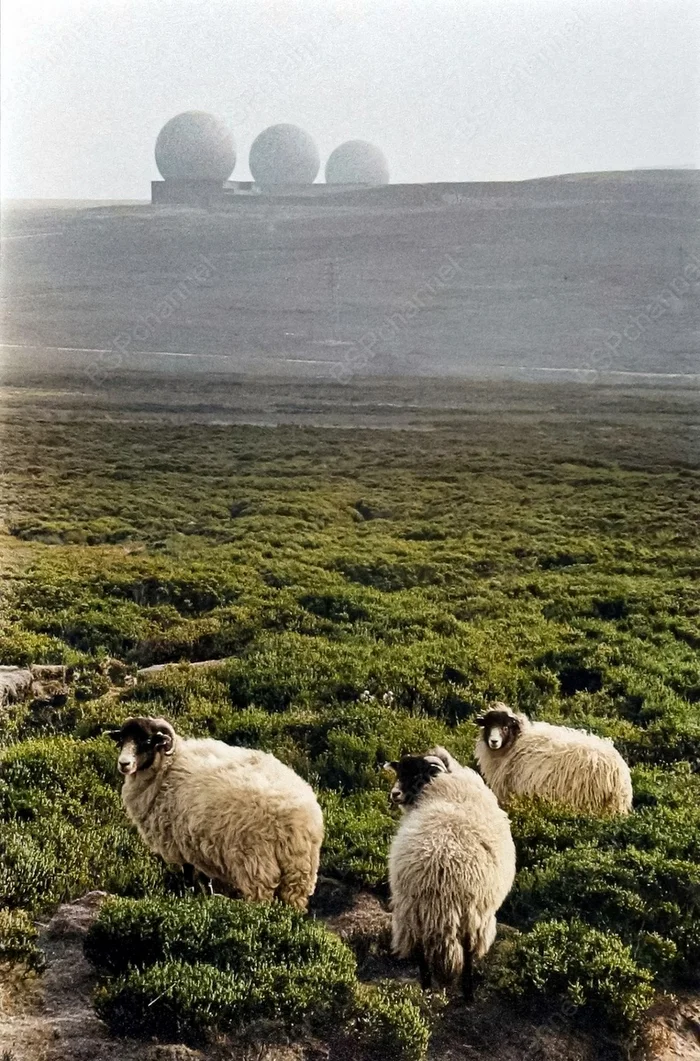

Загрузка продовольствия в атомную подводную лодку.

Гаджиево, Мурманская область, 1996 год.

Участница фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

Самарская область, 19 июля 1994 года.

Солисты группы «Иванушки International» с поклонницами, 1990-е годы.

Мэр Москвы Юрий Лужков перед путешествием под московскими мостовыми, 1994 год.

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с наградой премии в номинации «Фольк-группа года» на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Овация» в Москве, 1999 год.

Сергей Супонев с победителем передачи «Звёздный час» в Останкино, 1995 год.

Девушка позирует для фото, 1990-е годы.

Задержанная «Леди-киллер» после покушения на предпринимателя Александра Шляхтича в Киеве, 1997 год.

17 сентября 1997 года в Киеве было совершено покушение на предпринимателя Александра Шляхтича. Утром он вышел из своей квартиры и заметил у почтовых ящиков девушку в очках и клетчатом пиджаке, с пакетом и газетой в руках. Она подошла и выстрелила. Пуля попала в мобильный телефон Nokia на поясе Шляхтича - это спасло ему жизнь. Попытка второго выстрела завершилась осечкой. Этим воспользовался Шляхтич, повалив нападавшую и удерживал её до приезда милиции. Задержанной оказалась 22-летняя Людмила Тишковец. Пресса окрестила её «леди-киллером», рисуя образ хладнокровной убийцы. Но реальность была иной. После развода родителей Людмила жила с бабушкой, училась плохо, позже начала торговать на рынке. Весной 1995 года она познакомилась с 36-летним рецидивистом Валерием Лукашенко. Через него попала в криминальную среду, начала употреблять наркотики и участвовать в преступлениях. Первое убийство она совершила в октябре 1996 года. Вместе с сообщником остановила водителя «девятки» и, находясь в салоне, выстрелила ему в голову. Машину разобрали и продали на запчасти. Позже Тишковец привлекли к другому делу - её знакомые Лукашенко и Сикач предложили «припугнуть» директора фирмы «Стиплекс». В офисе она ранила секретаря, а затем попыталась убить директора, но промахнулась. В 1997 году Людмиле предложили застрелить Шляхтича за $4 тысячи. Убийство провалилось, и её задержали на месте. Суд приговорил Людмилу Тишковец к пожизненному заключению. Её сообщники получили от 5 до 7 лет. Заказчика сначала оправдали, но позже он был осуждён на 8 лет. Самое строгое наказание получила самая молодая фигурантка дела - вероятно, из-за общественного резонанса и созданного в СМИ образа «женщины-киллера». По данным на 2020 год, Людмила Тишковец продолжала отбывать пожизненное в Качановской колонии под Харьковом.

Борис Ельцин во время церемонии закладки камня часовни у буденновской больницы в память о жертвах теракта, 17 апреля 1996 года.

Девочка выполняет акробатические упражнения под музыку для заработка денег у стены Цоя в Москве, 1990-е годы.

Фото на память из 90-х.

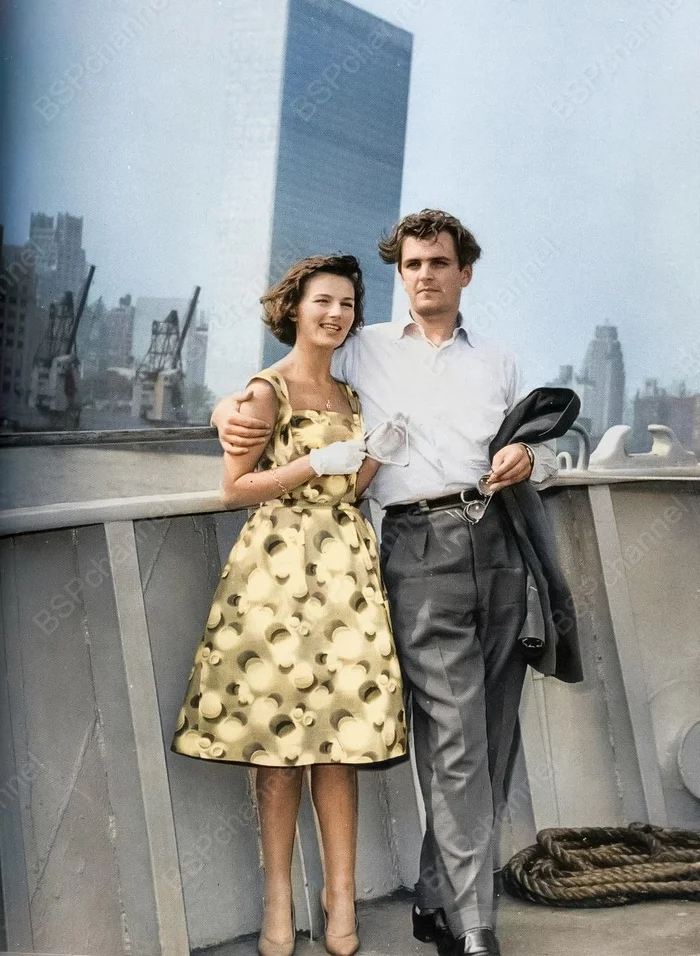

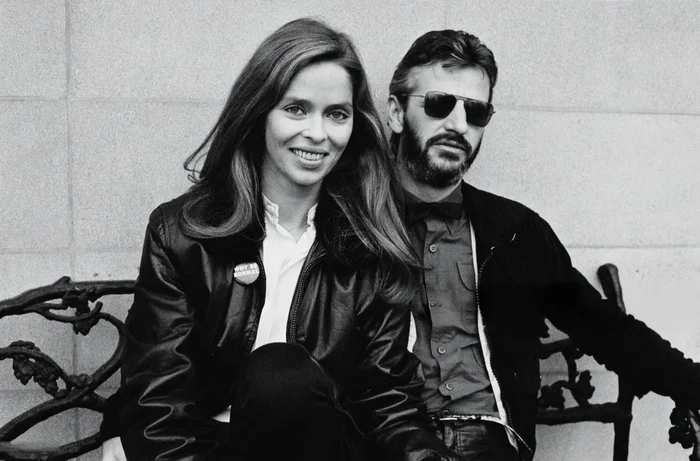

Модельер, владелец международной сети ресторанов Maxim’s Пьер Карден (в центре) на открытии ресторана "Maxim’s" в Москве, 5 июля 1995 года.

Заметка из газеты о событии:

Внешний вид ресторана произвел весьма сильное впечатление на публику. Все дальнейшие события разворачивались по обычному сценарию. Было много шампанского и вина (разумеется, французского). Были столы "буфет" с весьма стильными и изысканными французскими закусками, вроде "террине" из лосося, куриного филе в желе "порто" и т. д. Была "тронная" речь прославленного кутюрье Пьера Кардена. Гости пили, ели, любовались декором и очень много разговаривали. Щелкали вспышки фотоаппаратов, извивались провода видеокамер. Под вечер чуть ли не все каналы телевидения сообщили о торжественном открытии самого дорогого в Москве ресторана. А ведущие программы "Времечко" под впечатлением от презентации так развеселились, что им даже пришлось прервать прямой эфир...

На открытии "Максима" был широко представлен московский бомонд. Известный режиссёр Марк Захаров устало делился с репортерами своими взглядом на русский и скандинавский модерн, отечественный кутюрье Валентин Юдашкин эпатировал принаряженную публику полотняный летним пиджаком (к слову сказать, во всем мире "Максим" принято посещать исключительно в смокинге), вечно юный танцор Махмуд Эсамбаев в бессменной папахе без устали улыбался. Все знаменитости заявили, что очень рады за Кардена и впредь будут регулярно посещать не только парижский, но и московский "Максим". И только владелец "Кафе Обломов", он же главный редактор русского "Плейбоя", Артем Троицкий честно признался, что предпочитает французской кухне тайскую, а парижский "Максим" видел лишь снаружи...

К сожалению, даже самая блестящая презентация не может дать реального представления о заведении и его будущей работе. Но кое-что уже известно. В "Максиме" будет работать французский шеф-повар Ален Руссэ, прибывший в Москву прямо из парижского Maxim`s. Помогать ему будут два французских sous-chef. Обязанности управляющего возложены на Кристофа Лафита, долгое время работавшего в системе Maxim`s. Остальной персонал набирался в Москве. Меню a la carte ресторана в точности соответствует меню его парижского тёзки.

Благотворительный завтрак в «Макдоналдс» для детей-инвалидов и детей-сирот. Январь 1995 год.

Участница конкурса «Ростовская красавица 1998» Мария Сёмкина, в будущем актриса.

По инициативе прихода Свято-Казанского храма и администрации поселка Давыдовка состоялась научно-практическая конференция, посвященная деятельности тоталитарных сект и противодействию им, 1990-е годы.

Источник