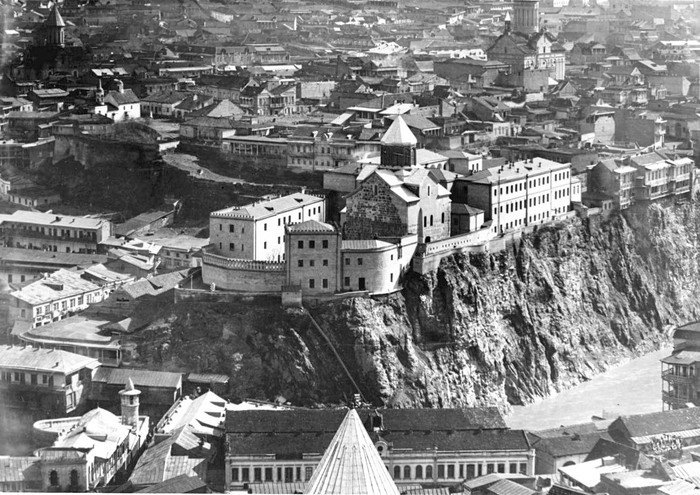

Дореволюционный Тифлис в мемуарах и фотографиях

В конце 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к императрице России Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство. 24 июля (4 августа) 1783 года был подписан Георгиевский трактат о переходе Грузии под протекторат России. В 1801 году Грузия была присоединена к Тифлис становится резиденцией Верховного грузинского правительства и главнокомандующего — высшего представителя русской военной и гражданской власти в Грузии и на Северном Кавказе[8]. С декабря 1844 года Тифлис был административным центром Кавказского наместничества России

Из дорожных записок 1844 года (опубликованы в 1847 году в «Журнаел для чтения воспитанникам военно-учебных заведений»:» Природа Кавказа и Грузии неизобразимо прелестна, величественно прекрасна: вся эта цепь снеговых гор, эти утесы, то живописные, то угрюмые и ужасающие, и теперь у меня перед глазами. А народ! — сколько различных племен встречал я в путешествии! Видел я Черкес различных названий, и «в ауле на своих порогах», и на коне, на высокой горной тропинке, видел в схватке, видел на переправе через буйные реки; наконец, видел, как иной с неизменным ружьем цепляется за камни, чтобы, с опасностью жизни бросить где-нибудь на площадке горсть бедной пшеницы для насущного чурека. Грузины, Имеретины, Татары, Турки, Персияне, Лезгины, Осетины, Чеченцы, Кабардинцы Назраны, Беслинейцы, Абадзехи, Нагайцы, Кумыки, мелькнули передо мною.

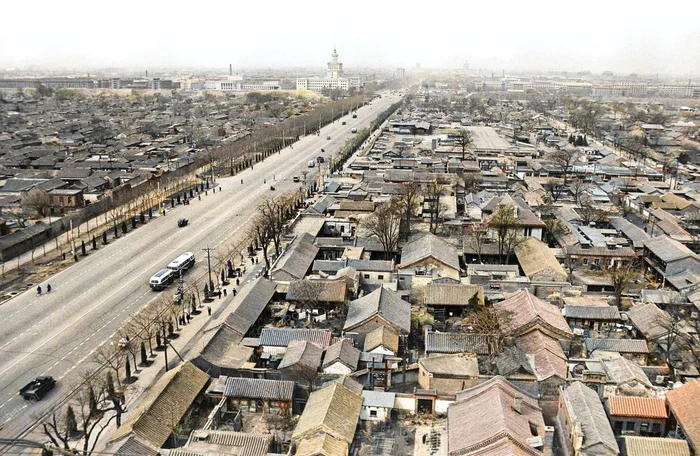

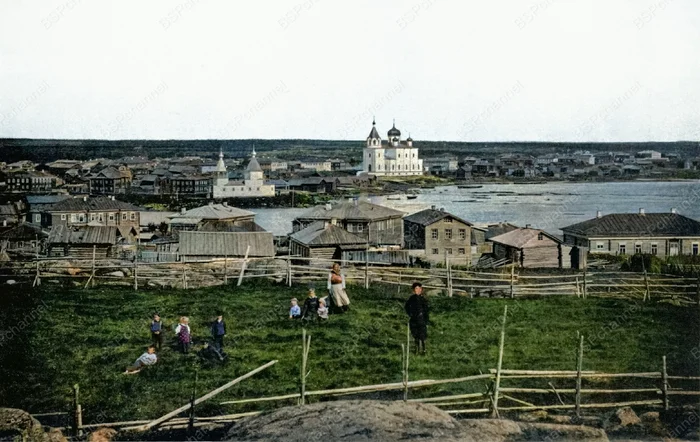

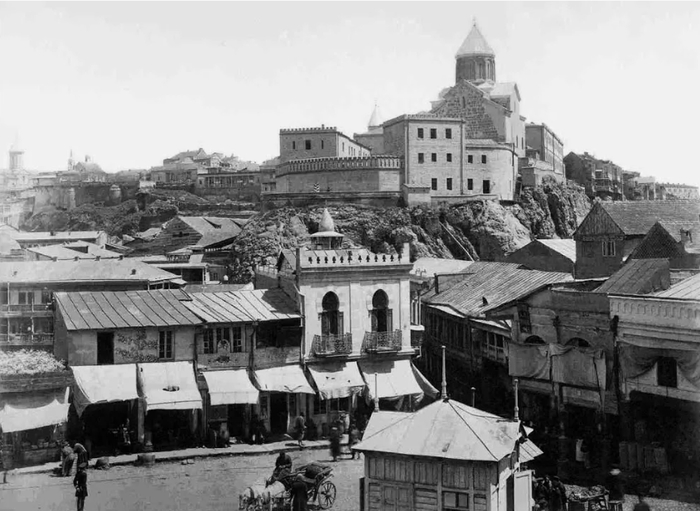

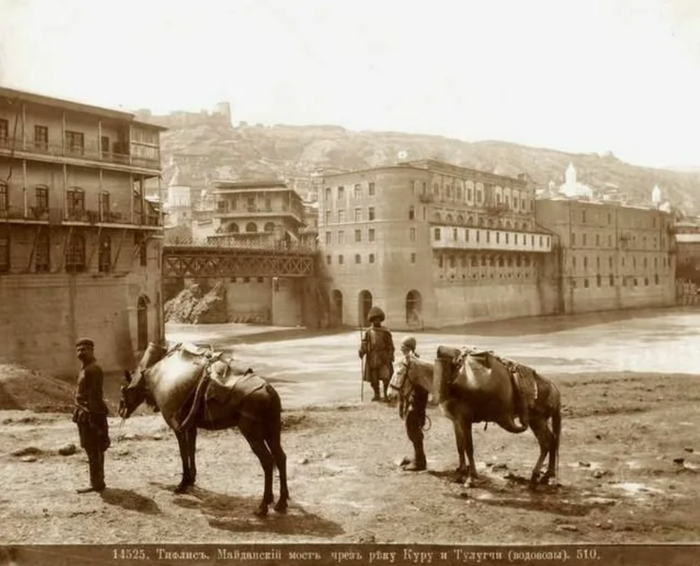

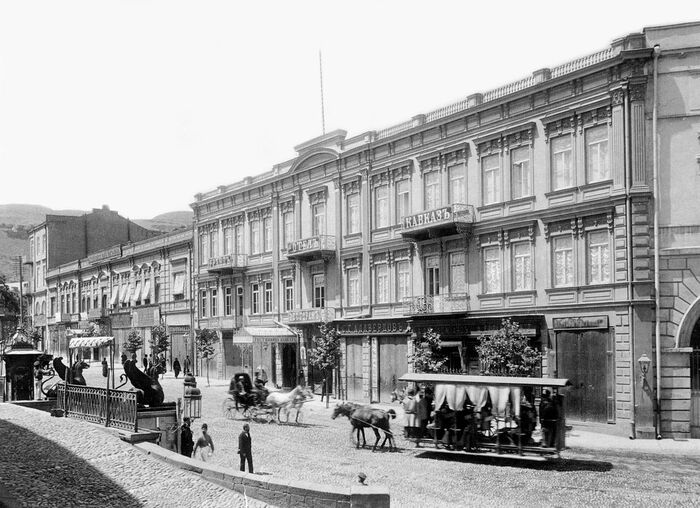

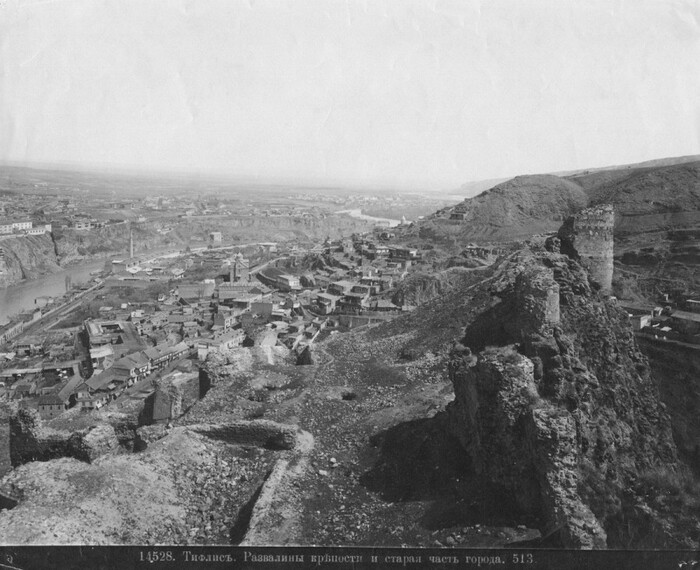

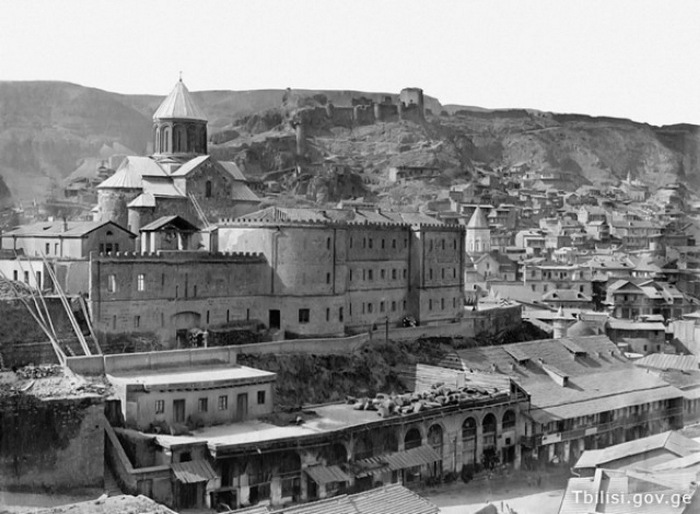

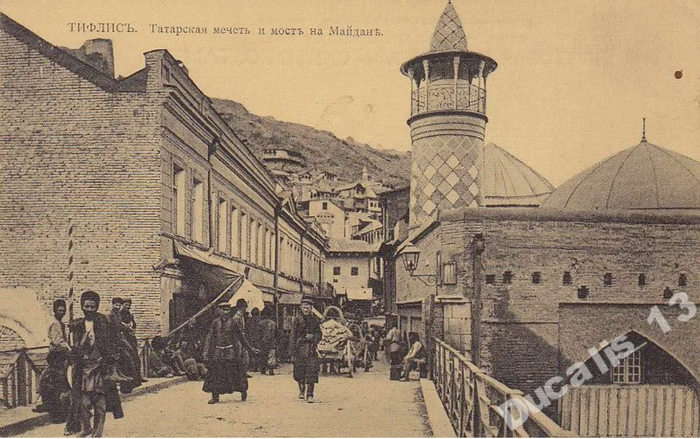

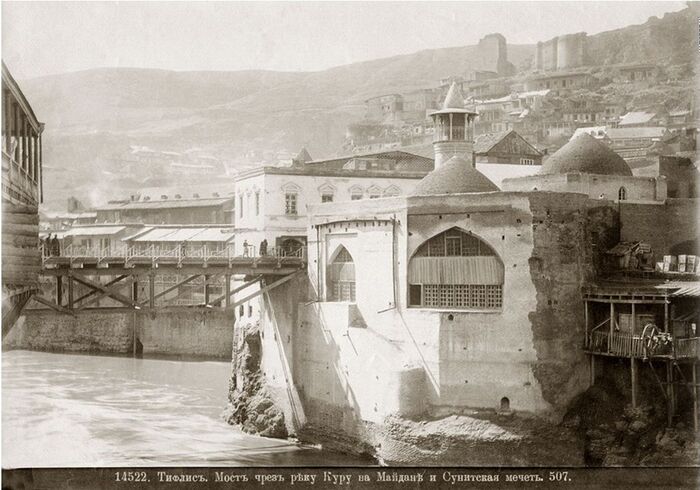

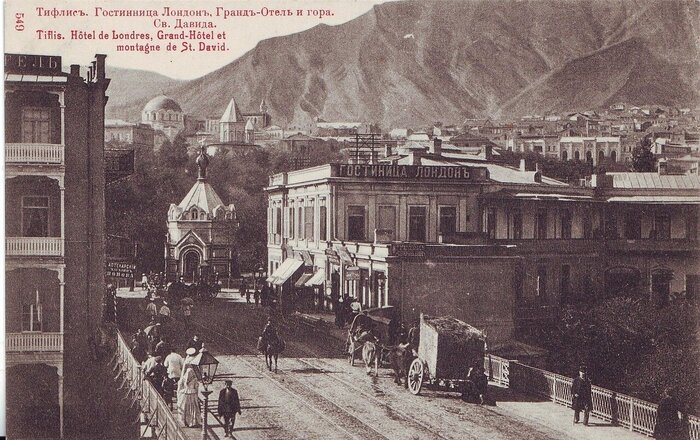

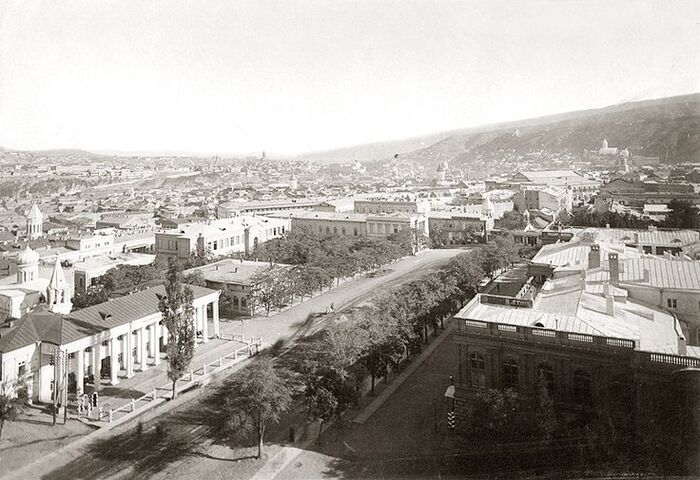

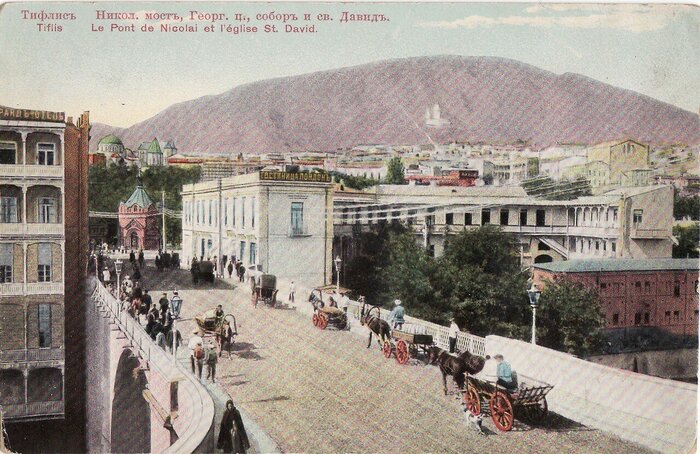

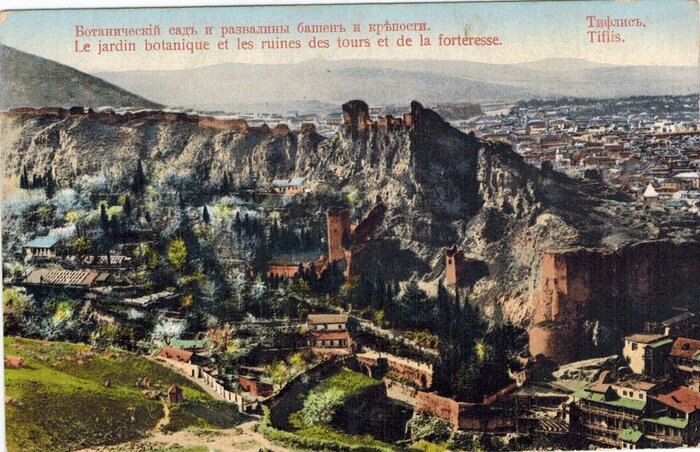

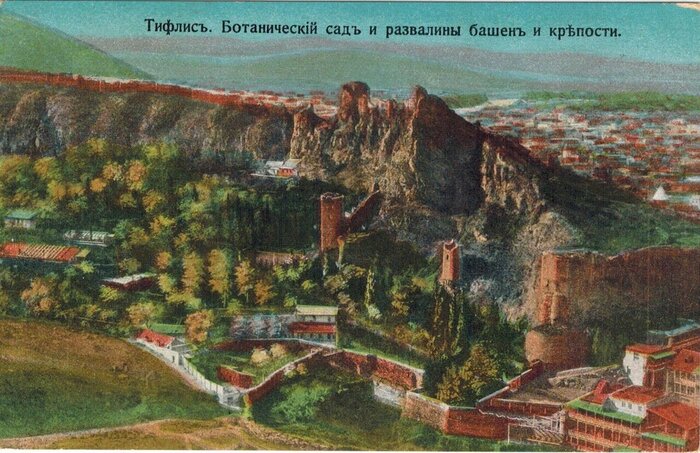

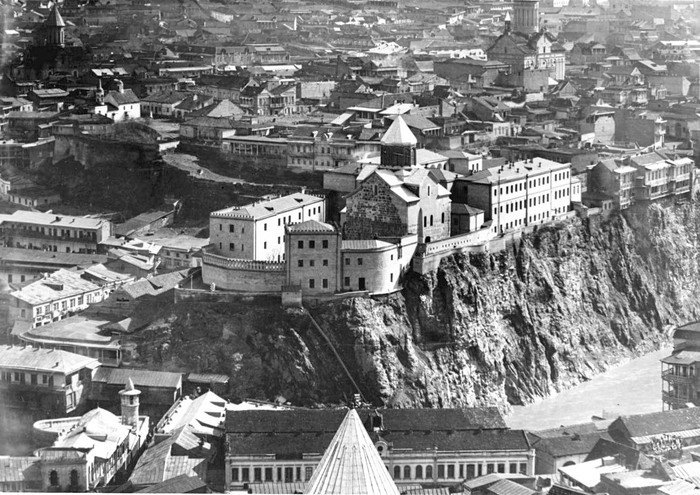

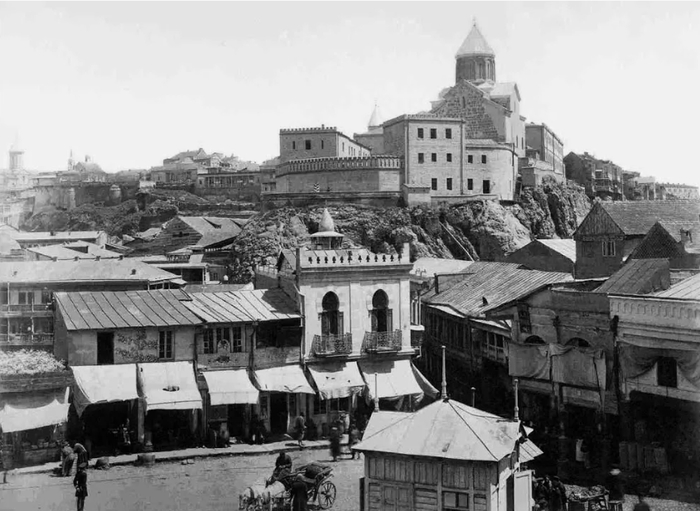

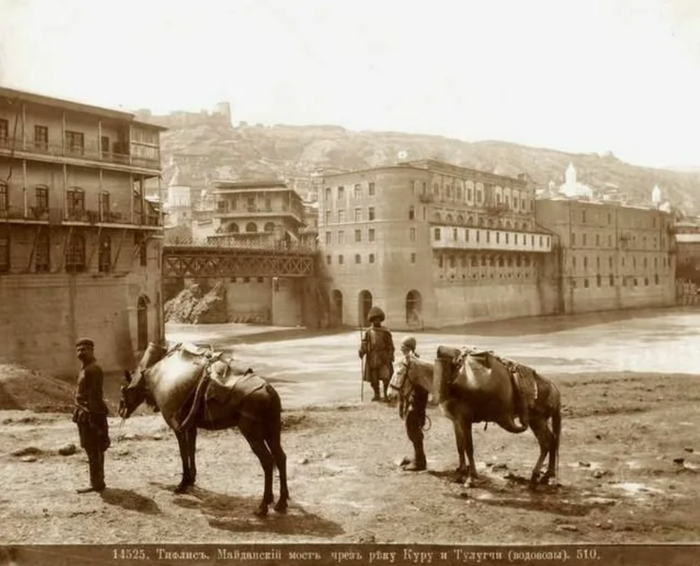

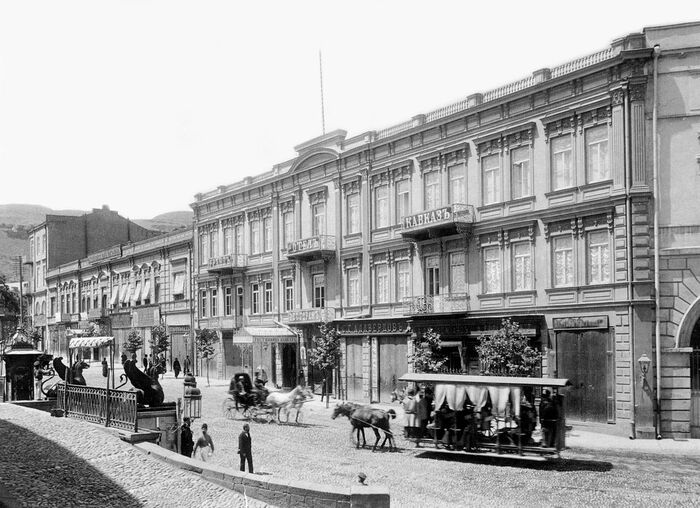

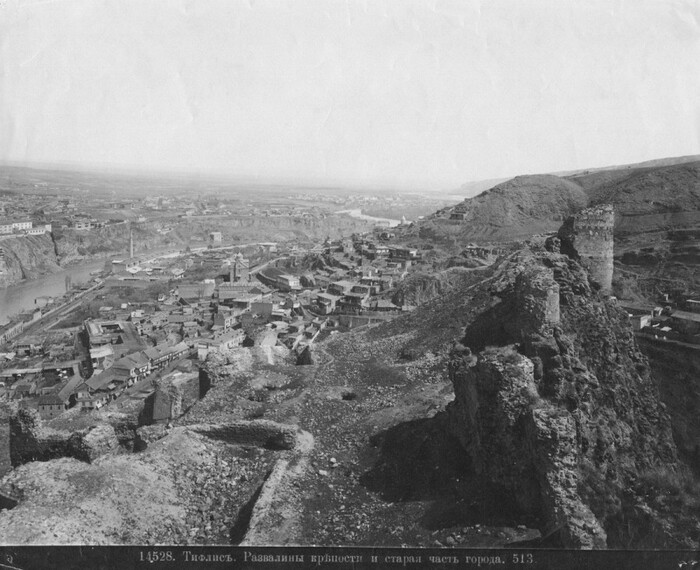

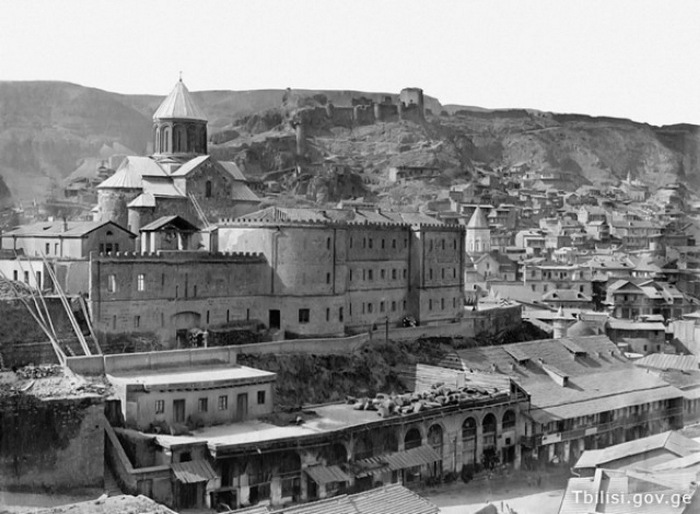

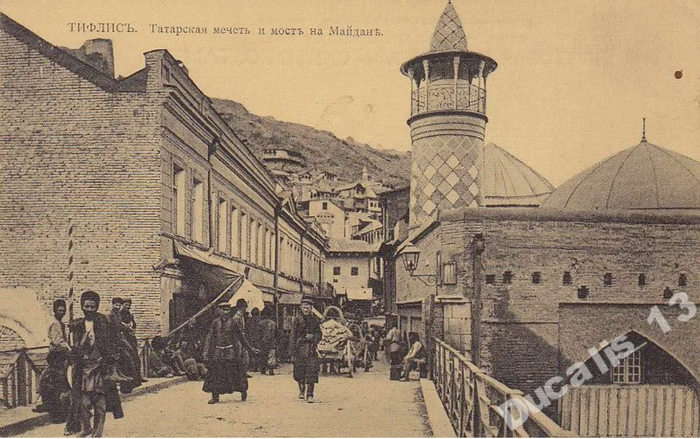

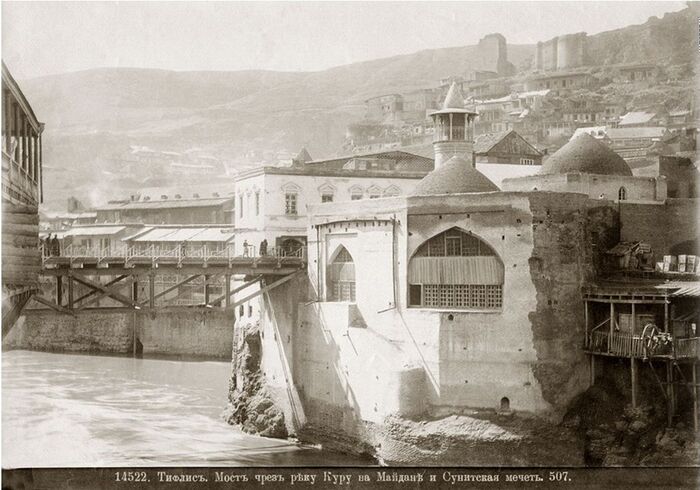

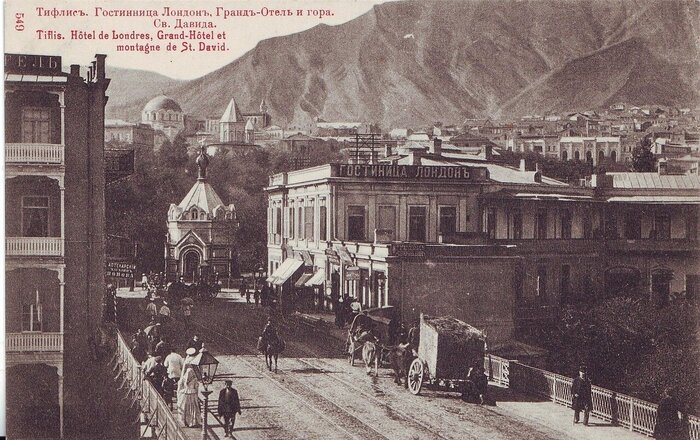

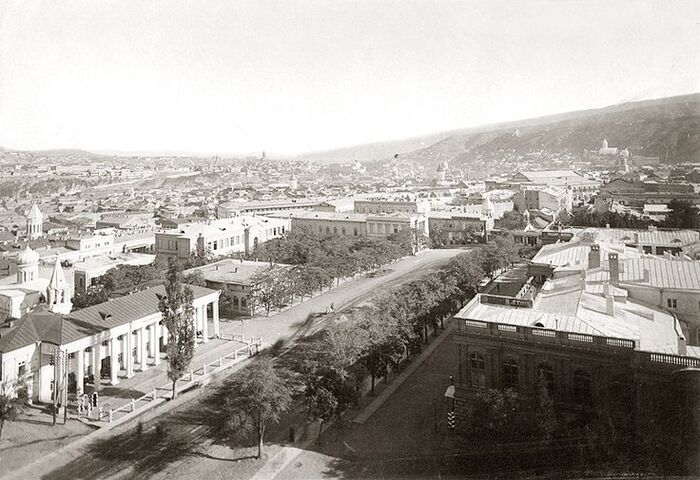

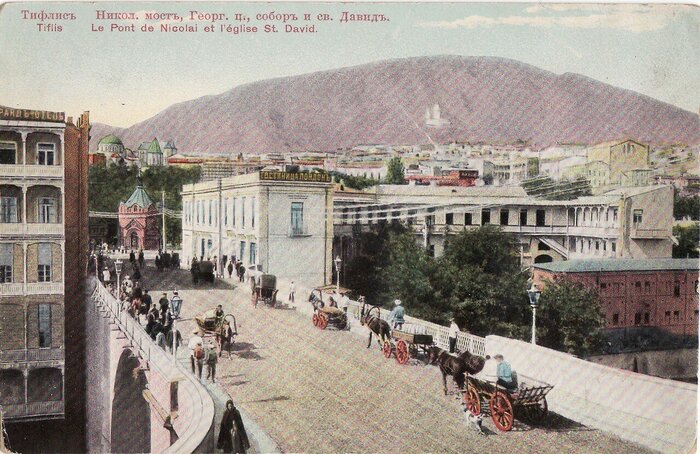

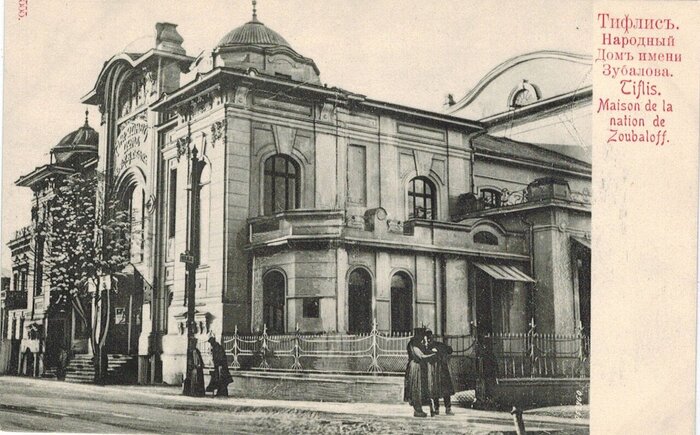

Все это Азиатское человечество пело, божилось, торговалось на своем языке, смеялось и плакало по своему, пестрело разноцветными костюмами, бросалось в глаза странными, резкими обычаями. Тифлис большой город, смесь Азиатского с Европейским; но преобладание первого над последним поразит вас с первого взгляда. Стоит он в долине и издали не представляет ничего особенного: а в самом городе есть места, откуда не налюбуешься на эти бесчисленные домы с плоскими крышами, на эти сады, из которых словно вырываются стройные тополи; не насмотришься на буйную Куру, на старинные храмы, Метехский замок, развалины древней крепости и на величественную скалу св. Давида. На этой скале в монастыре погребен Грибоедов. По четвергам обыкновенно Грузинки и Армянки в белых чадрах, босыми ножками всходят на скалу Давида помолиться, выпить воды из источника и с теплою верою вымолить себе желаемое. Для этого они берут обыкновенно у источника камешки и втыкают их в стены храма, обходя по нескольку раз церковь со всех сторон, целуя стены и творя молитву. Я не мог однакож узнать начала этого религиозного обряда. Базары в Тифлисе также шумны и деятельны, как и везде на востоке: ремесленники в лавках публично отправляют свои ремесла в ужаснейшей тесноте, на узких улицах, где чистоты и опрятности не спрашивайте, хотя беспрестанно маленькие бичо (мальчики) поливают и метут улицы. Почти вся торговля в руках Армян — живого и промышленного народа, который не только не уступит Евреям, но, как говорят: самый плохой Армянин надует опытного Иудея. Есть там и честные потомки Израиля, однако в малом количестве, Турецкие и Персидские, в восточных костюмах; но и под острым папахом и чухой с откидными рукавами легко узнать Еврея по физиономии. Почти ни у одного из них не видел я кинжала за поясом; но аршин и Азиатская чернильница — неразлучные их спутники. Жиды и там разносят и развозят товары, как и у нас в Польши и Малороссии.

Темный базар сходствует с нашими гостиными дворами: и здесь также хватают за полы покупателя, который иногда не знает, как отбиться от услужливых сидельцев. Тифлисские купцы обыкновенно по праздникам запирают лавки и гуляют в садах, или дома, смотря по обстоятельствам. Но в темном базаре иногда и по праздникам кипит деятельность: хозяева запирают лавки, однако же часть товаров позволяют детям своим продавать, и что мальчик выручит сверх известной цены, то остается в его пользу. Вот тут-то надо посмотреть на ловкость, расторопность и плутни красивых ребятишек, особенно Армян: это коммерческое племя с детства приучается к весам, аршину, к счету различных денег и к разным языкам, в том крае употребляемым. Мальчишка лет десяти сидит у своей лавочки, поджав ноги, и, перебирая четки, ждет покупателя. Зной склоняет его к лени и ко сну; он будто дремлет. Но вот раздались шаги — идет Русский чиновник, — уже бичо вертится около него кубарем и, на чистом Русском языке, деликатно предлагая товары, неделикатно по Азиатски тащит его к лавке. Чиновник отбился и идет поспешая вперед. Проходит Татарин — уже мальчик говорит с ним по Татарски, и торгуется, мерит канаус или мовь и перекликается с Грузином по-Грузински, с Осетином по Осетински, считает деньги, дает сдачу и тут же ловко сбивает шапку с проходящего мальчика и передразнивает дряхлую старуху, ползущую в чадре и туфлях с высокими каблуками мимо его лавки... Не насмеешься и не налюбуешься на проворство этих маленьких плутов.

Более всего любил я табачные и оружейные лавки, которых бездна в Тифлисе. Потребность табаку и Орудия повсеместная; следовательно, нигде нет такого стечения народа, как в тех или других лавках. Купец (он же и мастер) точит ручки кинжала или шашки, тот пишет золотом на полосе или на стволе винтовки и пистолета; тот под чернь обделывает ножны или рукоятку. А покупатели со всех сторон идут и идут к оружейникам. В табачных же лавках целые кучи крошеного Турецкого табаку, желтого, свежего, душистого; целые пирамиды черешневых чубуков, Цареградских трубок, — и все это изумительно дешево. Курите сколько угодно — вы этим обяжете хозяина, потому что, может быть, купите у него; а если купили хоть фунт, он вам еще горсть прибавит, и табак велит отнести за вами на квартиру, как бы вы далеко ни жили. В кофейнях занимательно; но я предпочитал их вблизи бань, где живут правоверные, которые, сидя поджавши ноги и прихлебывая кофе, дымят свой кальян и слушают, часто зажмуря глаза, какого-нибудь краснобая: здесь и Татары в разноцветных чухах и Турки в неизмеримых шальварах и роскошных чалмах убивают досужее время.

Но бани Тифлисские — истинное наслаждение. Здесь не подогревают воды, а проводят из гор минеральные источники, и вы можете выбирать температуру какую угодно. Вас введут в чистый предбанник, где и диван, и стол, и зеркало к вашим услугам; оттуда вы проходите в баню. Пол устлан гладким камнем; пар валит из бассейна, куда цедится горячая, серная вода. Распарившись в ванне, вы ложитесь на гладкие чистые доски, и банщик начинает свою операцию: сперва выломает вам члены так, что хрустят составы; но прикосновение его нежно и деликатно; потом положит вас спиной к верху, вскочит на вас и начнет ездить на пятке по всему позвоночному столбу, быстро поворачивается, скользит по членам и только-что не пляшет лезгинку; после вычистит шерстяною перчаткою, посадит и начнет обливать волнами душистой мыльной пены, так-что вы находитесь словно в белом жемчужном облаке; наконец окатит вас несколько раз водою, ударит ладонью по спине и скажет свое обычное яхшы (хорошо). Везде по городу, особенно в торговых частях, стоят духаны (трактиры), где приготовляется съестное, а вина и водки целые бурдюги. Духаны всегда набиты народом. Дешевизна вина изумительна. Только кто не привык к нефтяному запаху, сообщаемому бурдюгом, тот сначала пьет неохотно, но легко привыкает. Мелькают здесь иногда и Русские мужики, мастеровые, удалые промышленники. Я не мог не дивиться отваге Русского народа, когда двух Владимирцев встретил с коробками по Кабардинской плоскости. Пробираются с ружьями на авось: двум смертям не бывать, одной не миновать!»

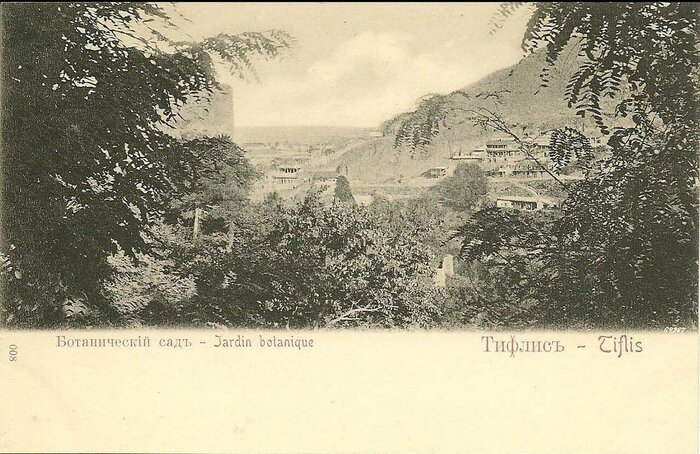

Из описаний неизвестного автора, которые были опубликованы в журнале «Библиотека для чтения» за 1848 год: «Весь город по полугоре выше строений украшается обширными садами, из которых один находится при дворце главнокомандующего. Сады здешние разделены продольными и поперечными аллеями, которые обсажены виноградником около жердей, в виде шпалер со сводами, где расстилаются на все стороны ветви с листами и гроздьями. Все это летом представляет душную, теплую тень, весьма нездоровую, особенно во время цветения винограда; зато по утрам и вечерам, если восточный ветер разредит густоту воздуха, нет ничего приятнее, как гулять под сводом беспрерывной зелени и встречать перед глазами на каждом шагу сочные грозди винограда, как полную грудь красавицы...»

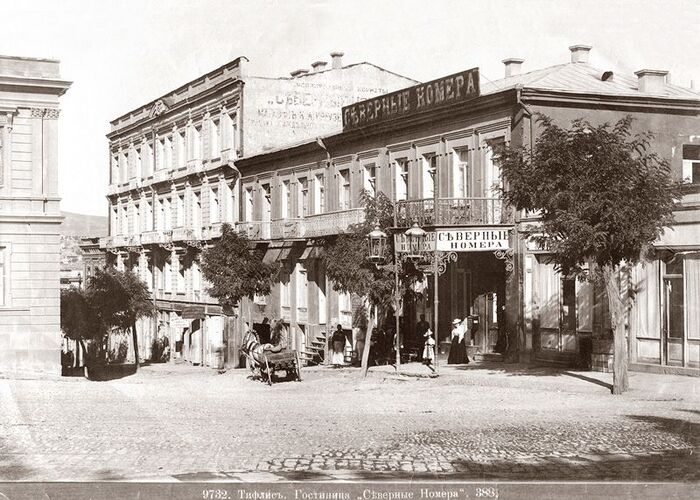

Из воспоминаний чиновника А. М. Фадеева о Тифлисе 1840-х: «Первые впечатления мои с приездом в Тифлис были неопределительны и разнообразны. Местоположение и виды города мне и жене моей понравились. Мы остановились на квартире, заблаговременно для меня приготовленной, в части города, именуемой Солалаками, в доме отставного капитана армянина Мурачева. Хозяин с женою оказались люди добрые и гостеприимные, квартира порядочная и удобная для нас троих; вид на горы с галереи дома представлялся прелестный, а время наступило в здешнем крае самое лучшее, то-есть осеннее, а потому эта первоначальная обстановка подействовала на нас довольно приятно. Но дороговизна дала себя почувствовать с самого приезда: и квартира, и все потребности жизни (кроме некоторых фруктов) оказались значительно дороже нежели во всех тех местах, где мы до этих пор жили. Дороговизна в Тифлисе со времени приезда моего в 1846 году и поныне, около двадцати лет спустя, возвышается непрестанно. Причины тому: умножение народонаселения, прилив денег по большому числу служащих военных и гражданских, монополия, множество злоупотреблений, необращение на то внимания со стороны начальства и проч. и проч. При всей умеренности в нашем образе жизни, мы (я с зятем моим Витте) проживаем не менее 11–16 тысяч в год. Теперь по выводе войск из Тифлиса, там, говорят, стало гораздо дешевле».

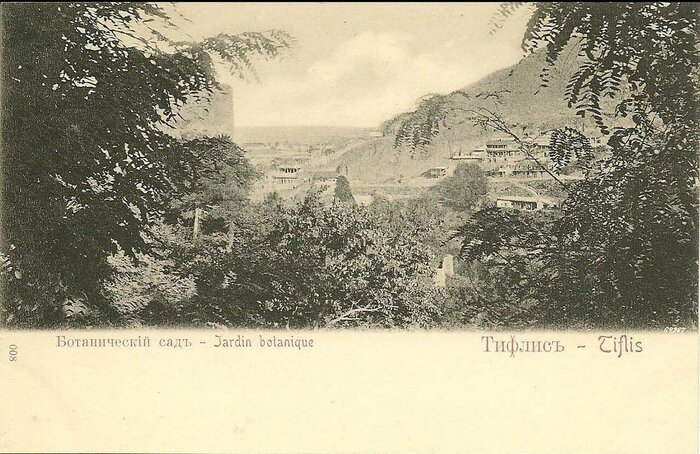

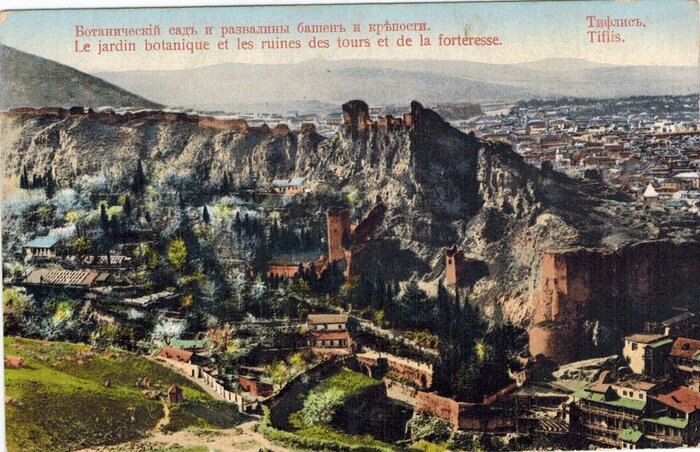

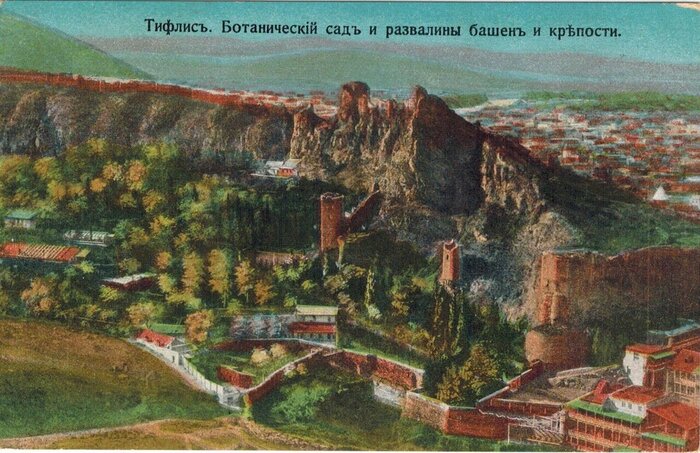

Из воспоминаний чиновника А. М. Фадеева: «Я всегда имел обыкновение прогуливаться два раза в день... Всходил на горы Мта-Цминды к церкви Св. Давида, где похоронен Грибоедов, любовался действительно восхитительным видом на Тифлис с вершины скалы с башнями над ботаническим садом. Меня и мою жену особенно занимала старая часть города, сохранившая вполне свой азиатский характер, образчики которого мы уже видели, хотя конечно в миниатюре, во время наших поездок по Крыму, например, в Бахчисарае. Кривые, узкие улицы, всегда пыльные или грязные, переулки в роде коридоров, упиравшиеся внезапно в какую-нибудь стену или забор; дома с плоскими крышами, древние церкви своеобразной архитектуры с остроконечными куполами, шумные базары с тесными лавчонками, в коих вместе работали и продавали производимый товар; туземные женщины в чадрах, разнообразные костюмы, караваны верблюдов с бубенчиками, арбы запряженные буйволами, ишаки навьюченные корзинами с углем или зеленью, зурна с дудками и барабанами, муши (носильщики) с невероятными тяжестями на спине, бурдюки с вином, — все это на первых порах нас интересовало, а иногда и удивляло, хотя часто не особенно приятно.

Между прочим, мы долго не могли привыкнуть к странной манере туземного уличного пения: идет себе какой нибудь азиатский человек, спокойно, тихо и вдруг, без всякого видимого побуждения, задерет голову кверху, разинет рот в виде настоящей пасти и заорет таким неистовым, диким голосом, что непонятно, как у него не лопнет глотка, и даже, сам от избытка натуги весь посинеет, побагровеет и зашатается на ногах. Этот неожиданный маневр нас просто пугал, и мы спросили у нашей хозяйки, что он означает? Она объяснила, что это у них такие виртуозы, поют они грузинские или татарские арии. Ну, подумали мы, что город, то норов, так как по всему это пение гораздо более походило на норов нежели на арию. Когда привели из Саратова наших упряжных лошадей, незнакомых с восточными нравами, то такой виртуоз, однажды заревел внезапно у них под ушами и так их перепугал, что они чуть было не разбили экипажа».

Из воспоминаний чиновника А. М. Фадеева: «Зима в Тифлисе была в этом году очень теплая, морозы не достигали свыше 5° по Реомюру, и уже в январе начали появляться весенние дни, каких в Саратове в эту пору года мы и во сне не видали. Миндальные и абрикосовые деревья покрылись как снегом густым белым и розовым цветом, в садах подвязывали и подрезывали виноград; на полях цвели фиалки и везде зеленела трава. Замечательно, что с этого времени, в продолжение двадцати лет, зимы становятся здесь все суровее и холоднее, климат постепенно заметно изменяется. Вероятно, этому содействует безжалостное истребление в окрестностях Тифлиса со всех сторон лесов».

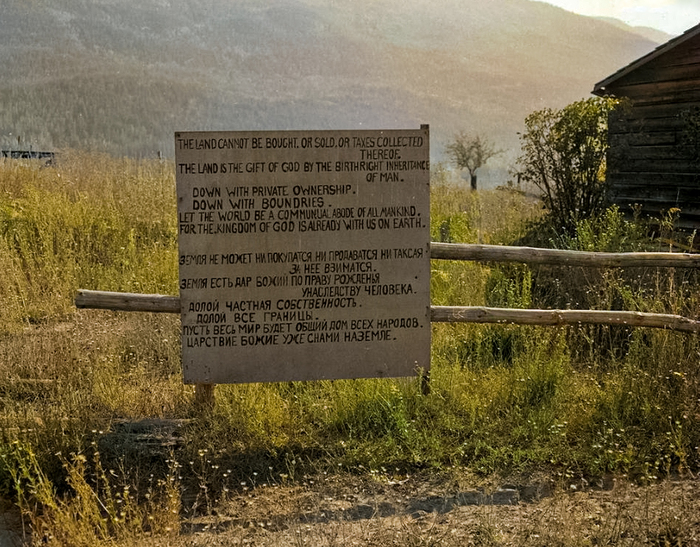

Также Фадеев отмечал нехватку водопровода: «Первый повод к основанию их (прим. колоний) возник по причине желания генерала Ермолова завести одну немецкую колонию вблизи Тифлиса, для снабжения европейских жителей этого города съестными припасами и овощами, коих грузины не знали и не разводили. Ермолов писал об этом в Петербург, и в 1817-м году к нему прислали из Одессы до 50-ти семейств из вновь прибывших Виртембергцев. Ермолов с начала прибытия своего в Закавказский край, полагал что казенных и свободных в Грузии земель, удобных к занятию новыми поселениями, находится необъятное пространство; но когда дошло до дела, то оказалось, что из земель, удобных и имеющих средства орошения, не только в окрестностях Тифлиса, но и во всей Грузии нет ни клочка, который не состоял бы в частном владении или на который, по крайней мере, не предъявлялось бы права собственности, коль скоро заявлялась надобность к занятию его, для чего бы то ни было по распоряжению правительства. Пришлось водворить эти пятьдесят семейств в двух колониях, в тридцати пяти верстах от Тифлиса, на реке Иоре, на землях, хотя и несомненно принадлежавших казне, но необходимо требовавших орошения, для чего надобно было из той реки проводить водопровод, стоивший значительных издержек.

Ермолов, чтобы не оставлять долго эти переселившиеся семьи без приюта и места водворения, убедил их там поселиться, уверив их, что водопровод им будет непременно устроен. Правда, что правительство заботилось о том и употребило на это предприятие несколько десятков тысяч рублей; но вот с 1817 года прошло уже около пятидесяти лет, а водопровода все еще нет. Главнейшие причины того самые обыкновенные и общеизвестные: небрежность и недостаток знания дела инженеров, неточные предварительные исследование, неопытность в том местного начальства, словом все, что было поводом у нас в России к бесполезным тратам многих миллионов рублей, с начала прошедшего столетия и доныне, на множество разных подобных предприятий, не имевших ни малейшего успеха. Колонисты этих двух колоний перебиваются кое-как, добывают себе сколько могут воды для поливки из реки Иоры и все остаются в блаженном уповании, что авось хоть когда нибудь найдется добрый человек, который сумеет провести им постоянно нужное количество воды, если не для полей, то хоть для поливки их виноградных садов». Также Фадеев сетовал: «Много бед делают эти обвалы по военно-грузинской дороге, особенно зимою, когда от накопления снега они повторяются беспрестанно, прерывают сообщения иногда надолго, и часто сопровождаются несчастьями и гибелью людей. Покойный Государь Николай Павлович говорил, что «эта дорога стоила столько денег, что ее можно бы было от Владикавказа до Тифлиса вымостить червонцами» — и несомненно можно бы устроить лучше, по крайней мере безопаснее».

В 1858–59 годах А. Дюма путешествовал по России. Три месяца он провел на Кавказе. В апреле 1859 года в Париже вышли три тома его впечатлений от поездки на Кавказ. В 1861 году в сокращенном виде «Кавказ» был издан на русском языке.

«Город открывался очень постепенно. Первые здания, попавшиеся нам на глаза, были, как и при въезде в Санкт-Петербург, два дурные строения по всей вероятности казармы, вид которых заставил нас печально покачать головами.

Неужели этот Тифлис, так давно ожидаемый и обетованный, как грузинский рай, на самом деле не более, чем напрасная мечта?

Мы невольно вздохнули.

И вдруг вскрикнули от радости: на краю дороги, в глубине пропасти бушевала Кура; сам же город, расположенный ярусами по склонам горы, спускался до дна пропасти с домами, похожими на стаю распуганных птиц, которые расселись где и как попало.

Каким образом мы спустимся в эту пропасть, если не видно дороги?

Наконец она показалась… если только могла называться дорогой.

Это нас не трогало, ведь на каждом шагу мы испускали крики радости.

— Смотрите вот сюда! Видите вон там башню! Вот мост! А вот крепость! А там, а там!..

И действительно, перед нами раскрывалась великолепная панорама».

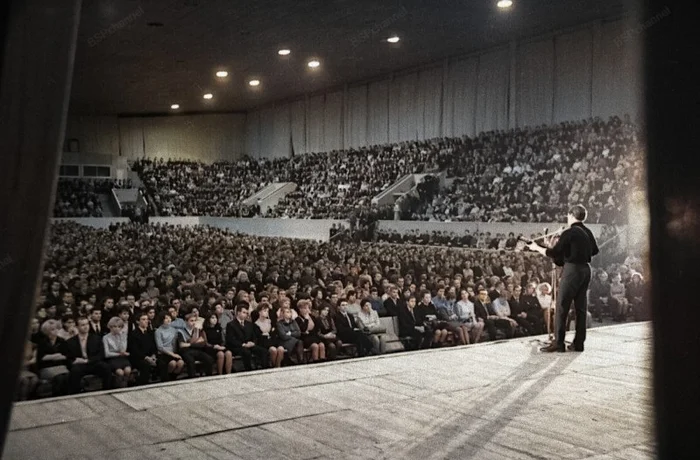

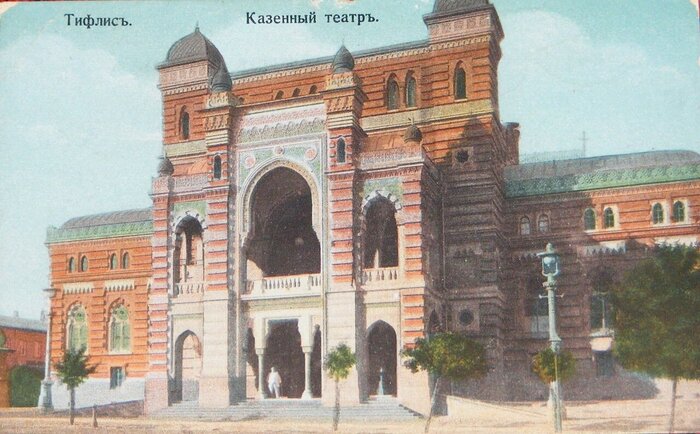

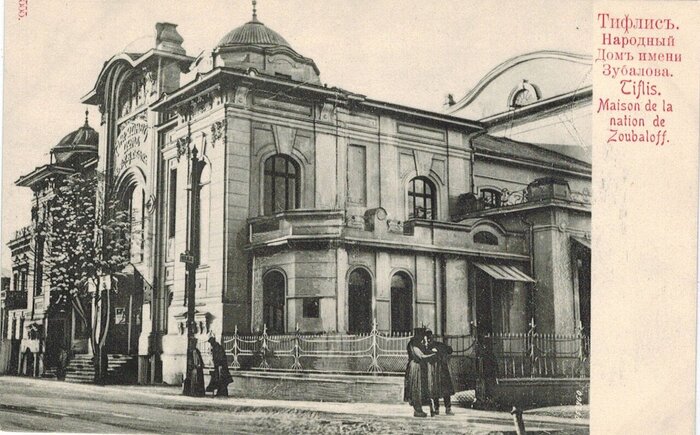

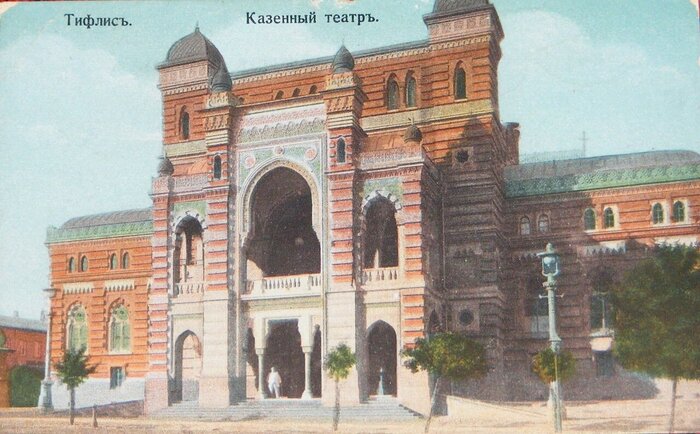

Дюма о местном театре: «Признаюсь, начиная с самого вестибюля, я был поражен простотой и в то же время характерностью орнаментов: можно было подумать, что входишь в коридор театра Помпеи. В верхнем коридоре орнамент изменяется, делается арабским.

Наконец мы вошли в зрительный зал. Зал — это дворец волшебниц — не по богатству, но по вкусу; в нем, может быть, нет и на сто рублей позолоты; но без зазрения совести скажу, что зал тифлисского театра — один из самых прелестных залов, какие я когда-либо видел за мою жизнь. Правда, миленькие женщины еще более украшают прекрасный зал, и с этой стороны, как и в отношении архитектуры и других украшений, тифлисскому залу, благодарение богу, желать уже нечего.

Занавес очарователен: в центре рисунка возвышается основание статуи, на котором нарисована группа, представляющая с левой стороны от зрителя Россию, а с правой — Грузию. Со стороны России Санкт-Петербург и Нева, Москва и Кремль, мосты, железные дороги, пароходы, цивилизация, — все эти образы потом теряются в так называемой мантии Арлекина.

Со стороны Грузии виднеется Тифлис со своими развалинами крепостей, базарами, откосами скал, с яростной и непокорной Курой, чистым небом и, наконец, со всем своим очарованием.

У основания пьедестала, со стороны России, — крест Константина, рака св. Владимира, сибирские меха, волжские рыбы, украинские хлебные продукты, крымские фрукты, т.е. религия, земледелие, торговля, изобилие.

Со стороны Грузии — роскошные ткани, великолепное Орудие, ружья с серебряной оправой, отделанные слоновой костью и золотом кинжалы, шашки с золотой или серебряной насечкой, кулы из позолоченного серебра, мандолины (род лютни), украшенные перламутром, барабаны с медными бубенчиками, зурны из черного дерева, т. е. парады, война, вино, танцы, музыка.

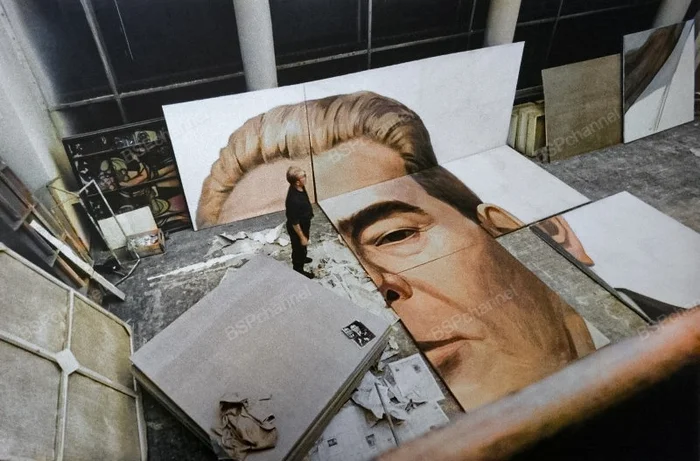

Признаюсь, лестно быть потомком Рюрика, иметь самодержавных предков, царствовавших в Стародубе, производить свое имя от Гагара Великого, являться при дворе и в салонах под именем князя Гагарина; но если бы сказали князю Гагарину: «Вам надо отказаться или от вашего княжества с коронованными предками, или от вашей кисти», — думаю, что князь Гагарин сохранил бы за собой кисть, называясь г-ном Гагариным безо всякого титула. Художники такого дарования трудятся для того только, чтобы называли их просто Микельанджело, Рафаэль, Рубенс».

Из наблюдений Дюма: «Главный караван-сарай в Тифлисе построен армянином, который за одну землю, шириной в восемь, длиной в сорок саженей заплатил восемьдесят тысяч франков. Из этого видно, что в Тифлисе, где впрочем земли довольно, она нисколько не дешевле других предметов.

Этот караван-сарай представляет интересное зрелище. Через все его ворота входят и выходят с верблюдами, лошадьми и ослами представители всех наций Востока: турки, армяне, персияне, арабы, индийцы, китайцы, калмыки, туркмены, татары, черкесы, грузины, мингрельцы, сибиряки и бог знает кто еще! У каждого свой тип, свой костюм, свое Орудие, свой характер, своя физиономия и, особенно, свой головной убор — предмет, который менее всего затрагивает изменения моды.

Два здания караван-сарая являются вспомогательными и имеют гораздо меньшее значение; за проживание в этих гостиницах ничего не платится: там живут вместе и сибиряк из Иркутска, и перс из Багдада; все торговые представители восточных народов там составляют один класс, одну общину; хозяева взимают по одному проценту с товаров, сложенных в магазины, в случае продажи. К этим базарам сходится сеть торговых улиц, совершено отделенных от аристократической части города.

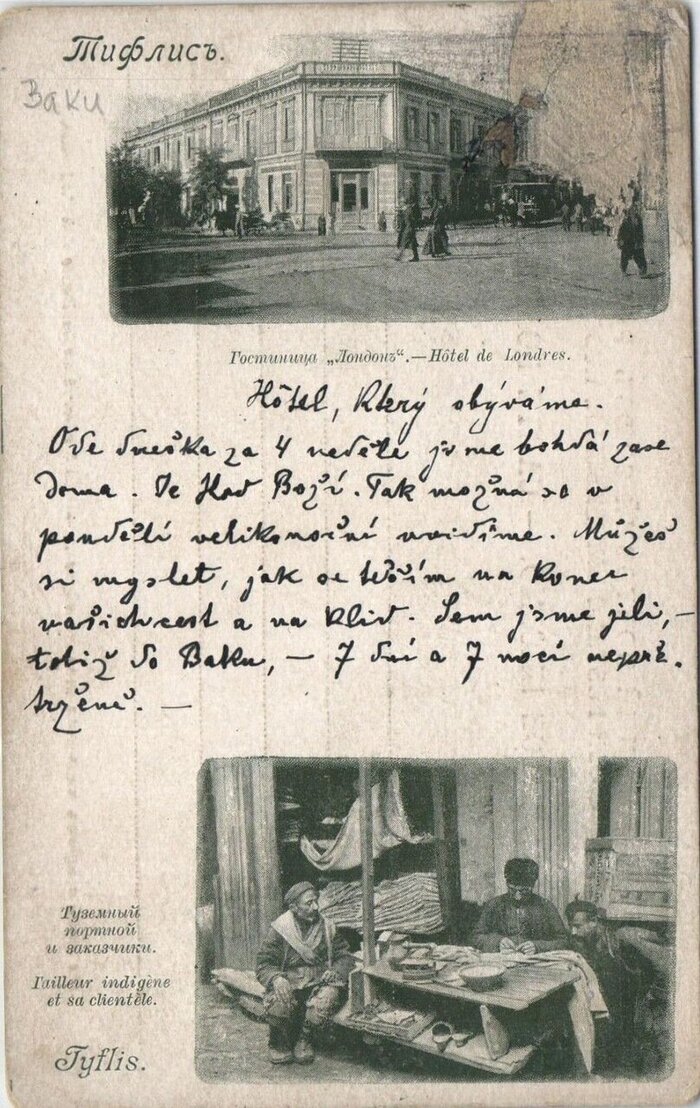

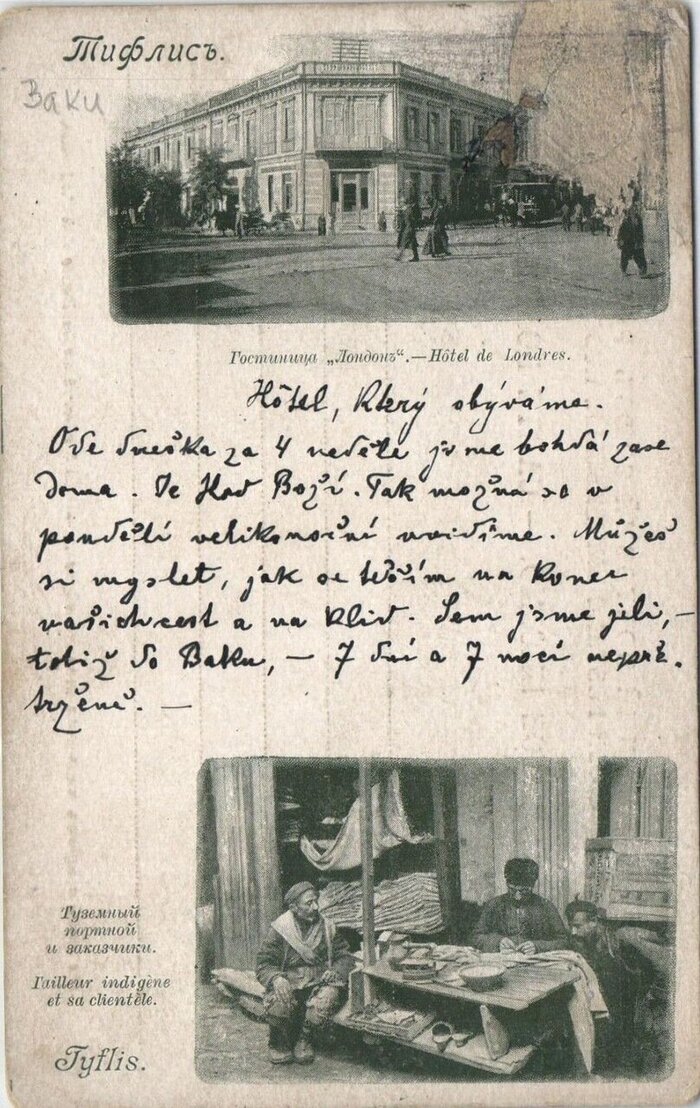

Каждая такая улица имеет как бы свою специализацию. Не знаю, как эти улицы называются в Тифлисе, да и имеют ли они названия, но я назвал бы их порознь улицей серебряников, улицей скорняков, улицей оружейников, овощников, медников, портных, сапожников, мастеров по изготовлению папах и туфель. Особенность тифлисской туземной торговли, — так я называю торговлю татарскую, армянскую, персидскую, грузинскую, заключается в том, что сапожник не шьет башмаков, башмачник не делает туфель, туфельщик не шьет папахи, а мастер папушник производит одни только папуши. Кроме того, сапожник, выделывающий грузинские сапоги, не шьет черкесских. Почти для каждой части одежды каждого народа существует своя промышленность. Таким образом, если вы хотите заказать шашку, сперва достаньте клинок, заказывайте рукоятку и ножны, покупайте для них кожу или сафьян, наконец делайте серебряную оправу для рукоятки; и все это отдельно, все это у разных торговцев, для чего надо ходить из магазина в магазин.

Восток решил великую торговую проблему запрещения посредничества; без сомнения это дешевле, но эта экономия существует только в стране, где время не имеет никакой цены. Американец не дожил бы от нетерпения даже до конца первой недели своего пребывания в Тифлисе.

Внешняя сторона всех лавок открыта, купцы работают на виду у прохожих. Мастера, которые имели бы секреты какого-либо искусства, были бы очень несчастны на Востоке».

Также Дюма отмечает плохие дороги: «На протяжении шестинедельного пребывания моего в Тифлисе случилось видеть не менее пятнадцати человек или хромых, или с перебинтованными руками, которых я встречал накануне с совершенно здоровыми ногами и руками.

— Что приключилось с вами? — спрашивал я.

— Представьте, вчера вечером, возвращаясь домой, мне пришлось ехать по мостовой, и я был выброшен из дрожек.

Таков неизменный ответ. Под конец я уже спрашивал об этом только из учтивости, и когда вопрошаемая особа отвечала: «Представьте, вчера вечером, возвращаясь домой…» — я прерывал ее:

— Вы ехали по мостовой?

— Да.

— И были выброшены из дрожек.

— Совершенно верно! Откуда вы знаете об этом?

— Догадываюсь…

И все поражались моей прозорливости…»

Дюма оценил местную баню и ходил туда каждый день. «Наша баня состояла из двух комнат: первая с тремя ложами, довольно большими, чтобы было можно лечь на них вшестером; вторая…

Но мы сейчас войдем во вторую.

Первая комната это предбанник, где раздеваются прежде, чем входить в баню, где ложатся, выход я из нее, и где снова одеваются, когда должны уходить отсюда.

Наш номер был великолепно освещен шестью свечами, вставленными в большой деревянный канделябр, стоявший на полу. Мы разделились и, взяв покрывала (конечно для того, чтобы закрыть ими свое лицо в случае, если бы пришлось проходить мимо женщин), вошли в баню.

Признаюсь, я вынужден был немедленно выйти оттуда; мои легкие были не в состоянии вдыхать эти пары. Я должен был привыкать к ним постепенно, притворив дверь предбанника и создав себе таким образом смешанную атмосферу.

Внутренность бани отличалась библейской простотой; она вся каменная, безо всякой выкладки с тремя квадратными каменными ваннами, различно нагретыми или, лучше сказать, получающими природно-горячие воды трех разных температур. Для моющихся устроены три деревянных ложа. В эту минуту я вообразил себя приехавшим на почтовую станцию.

Отчаянные любители прямо бросаются в ванну, нагретую до сорока градусов и храбро погружаются в нее. Умеренные любители идут в ванну, нагретую до тридцати пяти градусов. Наконец новички боязливо и стыдливо погружаются в ванну, нагретую до тридцати градусов. Потом последовательно переходят от тридцати градусов к тридцати пяти, от тридцати пяти градусов до сорока. Таким образом, они едва замечают постепенное повышение температуры.

На Кавказе есть минеральные воды, температура которых доходит до шестидесяти пяти градусов; они полезны от ревматизма и употребляются только в виде паров. Моющийся лежит над ванной на простыне, четыре угла которой поддерживаются таким же числом людей. Мытье продолжается от шести до восьми-десяти минут; десять минут может выдержать только самый здоровый любитель бани…

Два истязателя, уложили меня на одной из деревянных лавок, позаботившись подложить под голову специальную подушечку, и заставили протянуть обе ноги и руки во всю длину тела. Тогда они взяли меня за руки и начали ломать суставы. Эта операция началась с последнего сустава пальцев. Потом от рук они перешли к ногам; затем дошла очередь до затылка, позвоночника и поясницы. Это упражнение, которое, по-видимому, должно бы было наверняка вывихнуть члены, совершалось удивительно естественно, не только без боли, но даже с некоторым чувством удовольствия. Мои суставы, с которыми никогда не случалось ничего подобного, держались так, будто до того постоянно подвергались подобной ломке. Мне казалось, что меня можно было согнуть как салфетку и положить между двумя полками шкафа, и это нисколько бы не причинило мне боли. Окончив эту первую часть разглаживания членов, банные служители повернули меня, и в то время, как один вытягивал мне руки изо всей силы, другой плясал на моей спине, иногда скользя по ней ногами, с шумом хлопавшими об пол. Странно, что этот человек, который мог весить сто двадцать фунтов, на мне казался легким, как бабочка. Он снова влезал на спину, сходил с нее, потом опять влезал — и все это вызывало ощущение невероятного блаженства. Я дышал, как ни когда; мои мускулы нисколько не были утомлены, а напротив, приобрели или по крайней мере так казалось что приобрели, гибкость; я готов был держать пари, что могу поднять распростертыми руками весь Кавказ. Далее банщики стали хлопать меня ладонью по пояснице, по плечам, по бокам, ляжкам и икрам. Я сделался похожим на инструмент, на котором они исполняли арию, и эта ария мне казалась гораздо приятнее всех арий «Вильгельма Телля» и «Роберта-Дьявола». К тому же она имела большее преимущество перед ариями из упомянутых мною двух почтенных опер: дело в том, что я никогда не мог спеть куплет «Мальбрука» без того, чтобы не сбиться десять раз с тону, между тем, в такт банной арии я качал головой и ни разу не сбивался. Я решительно был в состоянии человека, который грезит, хотя настолько уже пробудился, что знает, что он грезит, но, находя свой сон приятным, всячески старается полностью не пробуждаться.

Наконец, к моему великому сожалению, ломанье членов прекратилось, и банщики приступили к последнему этапу, который можно назвать мыльным. Один терщик взял меня под мышки и привел в сидячее положение, как делает Арлекин с Пьеро, когда он думает, что убил его. Другой же, надев на свою руку волосяную перчатку, стал натирать ею все мое тело, причем первый, черпая ведром воду из ванны с сорока градусами, выливал мне на поясницу и затылок.

Находя, что обыкновенной воды было недостаточно, человек с перчаткой вдруг взял какой-то мешочек; я вскоре увидел, что мешочек надулся и испустил мыльную пену, которой я покрылся с головы до пят. За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу… Когда я весь был покрыт горячей белой пеной, как молоком, легкой и текучей, как воздух, — меня свели в бассейн, куда я сошел с таким непреодолимым влечением, словно он был населен нимфами, похитившими Гиля».

Также Дюма упоминает армянского епископа, который сварился в бане.